|

|

Анатолий Андреевич КИМ

(род. 1939)

КИМ, АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (р. 1939) – русский прозаик, драматург.

Родился 15 июня 1939 в с. Сергиевка Тюлькубасского р-на Чимкентской обл. (Казахстан) в семье преподавателей-корейцев, чьи предки поселились в России в середине 19 в. Учился в Московском художественном училище «Памяти 1905 года», выступает и как художник и оформитель собственных книг. В 1971 заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Начал с публикации рассказов и повестей, тематически связанных с Дальним Востоком и Сахалином и несущих на себе печать национального корейского миросозерцания, быта, фольклора и художественной образности, напоминающей порой чёткую и виртуозную графику южноазиатских мастеров (рассказы Шиповник Мёко, Акварель, оба 1973; повесть Поклон одуванчику, 1975; сборники Голубой остров, 1976, Четыре исповеди, 1978, Соловьиное эхо, 1976, опубл. 1980, Нефритовый пояс, 1981, Собиратели трав, 1980, опубл. 1983, с посвящением «моей дорогой матери»). Тяготение к лирико-философской медитативности, сюжетной размытости, медленному, детально-вдумчивому развертыванию повествования проявились в повести Кима Луковое поле (1976, опубл. 1978), где героем выведен один из характерных для отечественной словесности 1970-х–1990-х годов, с её апологией аутсайдерства, типов – опустившийся бродяга, наделённый, при всей беспорядочности внешнего бытия, психологической тонкостью и душевной чистотой, а «идейную» нагрузку принимают на себя сквозные образы-символы, знаменующие всеединство человечества и природы. Сплав риторики, смысловой многозначительности («ложной», по мнению некоторых критиков) и поэтичности, подкрепленной ритмической организацией словесной ткани и внешней алогичностью повествования, меняющего углы зрения, временную и пространственную локализацию, отдаляет прозу Кима от иллюзии достоверности, приближая к символической универсальности даже в тех случаях, когда в основу сюжета положена жизнеподобная ситуация (повесть Лотос, 1980, где рассказывается о прощании художника с умирающей матерью, и Смерть, в традициях, близких к буддизму и суфизму, выступает как процесс преображения души, а Творчество – в духе известного латинского афоризма о «вечности» искусства – как способ дать бессмертие земному бытию). Реальность и миф, психологизм и дискурс, зооморфизм и сквозной для Кима тезис о взаимосвязанности и взаимопереходности всего сущего, воплощённый в идее переселения душ, отличают и одно из наиболее заметных произведений Кима – роман-сказку Белка (1985). Судьба четырёх друзей-художников, «заговор зверей», проблема зла и «скотского» (т. е. мефистофельского, дьявольского начала) в человеческой природе, продолжая одну из продуктивных линий развития западноевропейского философского романа 20 в. (Люди или животные? Веркора), у Кима разрешается соотношением конечного и грешного человеческого бытия с вечной правдой искусства, дающего возможность человеку через акт творчества (соравного Божественному акту творения) в далёкой перспективе обрести свою высшую, анти-звериную суть и бессмертие, даруемые как награда тому, кто «сотворит свою жизнь по-человечески», созидая, а не убивая (ибо нельзя стать бессмертным, отняв жизнь у другого). Интерпретация «художника», «человека творящего» как лучшего представителя рода, противостоящего сытой приземлённости, «животности» филистера (мещанина, бюргера, обывателя), имеет своим первым литературным прецедентом концепцию немецких романтиков (Э. Т. А. Гофман, братья А. В. и Ф. Шлегели), с которыми (особенно с первым) Кима роднит и эклектичность «мозаичного» повествования, загадочность и фантасмагорийность многопланового текста (тайна – одно из ключевых понятий поэтики Кима), словесная избыточность, пристальное внимание к явлениям метемпсихоза. Последнее, соединённое со взглядом на цивилизацию с космической точки зрения и апокалиптическими прогнозами относительно будущего человечества, проявилось в самом известном романе-притче Кима – Отец-Лес (1989). «Полифония» образов трёх поколений дворянской семьи Тураевых, судьбами и мыслями тесно связанных с мощной и таинственной жизнью большого мещёрского леса, помогающего им перейти от суеты, мелочности и злобы в светлое ощущение радостного слияния с миром, купца Ферапонтова, сержанта Обрезова и других, сплетающихся с образами Змея-Горыныча и дерева, символизирует столь близкую Киму идею всеединства планеты, в которое человек вносит дисгармонию, бездумно разрушая Лес, естественную природу не только вторжением в неё (многозначный образ богини плодородия Деметры-Земли, «разведённой» с крестьянином и «механически» насилуемой химикатами и т. п.), но и отступлением от «закона» дерева, воплощающего высшую свободу: интенсивной внутренней работы (Ким разделяет буддийскую теорию духовности всех форм жизни на земле) при отсутствии какого-либо насилия, попрания свободы другого. Здесь становится особенно отчётливой христианская тенденция, вызревающая в горниле многоразличных религиозно-философских напластований прозы Кима (в т. ч. итог романа Белка: «...надо стойко и неустанно работать для накопления всеобщей энергии добра»). Христос сам является Звёздным (и огорчённым) Гостем в конце романа, оставляя его герою – сгустку человеческих страстей и боли – одну надежду: «В новом мире я сначала умру от ненависти, которая исходит от моего одиночества, а затем воскресну от любви, которая не сможет умереть вместе со мной. И на земле вырастет новый Лес, благоухающий, без гнева и зла...»

«Ноосферное», по определению некоторых критиков, художественное мышление Кима модифицируется в фантастически-мифологическую философскую притчу в повести Посёлок кентавров (1992), где в традициях, заставляющих вспомнить Дж. Свифта, писатель рассказывает о конфликте двух миров: видимого, суетного и грешного, в котором живут и противоборствуют люди, кентавры, лошади и амазонки, и высшего, незримого – всемогущих существ, вершащих нравственный суд над «животным» миром, над человечеством, в конце концов уничтожающего себя тяготением к животности, своей грубой корыстной чувственностью.

В романе Онлирия (1995) философско-провиденциальная символика развёрнута писателем на основе библейских текстов и манихейских представлений об истории человечества как Мировой Игре между Богом и созданным им же Князем зла. Однако здесь Ким полагает возможным и спасение человечества, его Воскресение в царстве бессмертия Онлирии. Проза Кима представляется одним из вариантов продолжения линии, намеченной в современной отечественной литературе фантастом-учёным И. А. Ефремовым (роман Туманность Андромеды и др.), с стремлением к космизму и интеллектуальному анализу – с учётом, однако, большей лиричности, сложной метафоричности, сюжетной размытости (особенно в ранних вещах), введением религиозно-мифологической символики и обострённой «экологичности» проблематики у Кима и принципиально иным знаком отношения к растущей технократической мощи человека, оцениваемой Кимом как амбициозно-дьявольский путь к саморазрушению.

(Из энциклопедии "Кругосвет")

Произведения:

Роман-притча "Отец-лес" (1989, 400 стр.) (pdf 1,6 mb) – октябрь 2024

– копия из сети

Блистательный роман-притча Анатолия Кима рассказывает о трёх поколениях семьи Тураевых: деде, сыне и внуке, чья наполненная светом истинной духовности непростая жизнь неразрывно связана с бескрайним пространством русского леса, колыбелью человечества.

(Аннотация издательства)

В своём романе Анатолий Ким рассматривает вечные, неотторжимые и очень сложные взаимоотношении Человека и Природы.

Николай, Степан и Глеб Тураевы – три поколения одной семьи – связаны с тихой, мощной, затаённой жизнью большого мещёрского леса, помогающего им перейти от суеты, вражды и мелочности в красоту радостного слияния с миром.

(Аннотация издательства)

"Семнадцать часов потратил Степан Тураев, чтобы добраться до этого лесного угла, где он хотел умереть, привалясь спиною к стволу большой раздвоенной сосны, а его отец Николай Николаевич, отставной офицер, военный ветеринар, впервые пришёл туда в 1889 году осенью, облюбовал большую поляну среди берёз и сосен, там и начал с весны строить свою усадьбу. Степан пробирался заглохшими лесными дорогами, выйдя пешком из Гуся Железного, и чуть ли не ползком, согнувшись в три погибели, довлёкся к огромному дереву на краю поляны и упал на колени, плюясь на землю сгустками крови – той самой полудворянской крови, которою был обязан сожительству Николая Николаевича и его кухарки Анисьи. Прислонясь головою к широкому комлю дерева, Степан закрыл глаза и надолго впал в беспамятство, валяясь на том самом месте, где под гигантской сосною, вверху раздвоенной наподобие лиры, стоял когда-то Николай Тураев и размышлял о свободной и счастливой жизни, которую устроит в благодатной лесной глуши, удалясь от суеты мира наподобие американца Генри Торо.

Очнувшись от ночного холода, Степан Тураев с трудом приподнялся с земли и, не видя ни зги, сделал шаг-другой, сам не зная, куда ему направиться. Вдруг ясно и горько подумалось, что настал, очевидно, час его одинокой смерти вот в этой холодной лесной тьме, рядом с таящимися в ней буграми и ямами, которые остались на месте большого барского дома – усадьба была сожжена мужиками летом 1918 года. Собственно, с этого времени Степан Тураев и не видал родных пепелищ, вырос на чужбине, на войне, оказался в плену – и только теперь с больной надорванной грудью пришёл сюда – умирать."

(Фрагмент)

Сборник "Собиратели трав" (2017, 84 стр.) (Роман-газета 2017, №8) (pdf 2,7 mb) – октябрь 2024

– копия из библиотеки "Maxima Library"

Анатолий Андреевич Ким родился в 1939 г. в селе Сергиевка Южно-Казахстанской области в семье учителя. Его корейские предки переселились в Россию ещё в ХIХ веке. В 1937 г. его родителей сослали в Казахстан, а в 1947-м на Сахалин. Учился в Московском художественном училище Памяти 1905 года, часто выступал как оформитель собственных книг. Окончил Литинститут имени А. М. Горького. Литературную деятельность начал с рассказов и повестей, тематически связанных с Дальним Востоком и Сахалином и несущих на себе печать корейского миросозерцания, быта и фольклора. Преподавал в Сеуле (Южная Корея). Много ездил по российскому Нечерноземью. Принял христианство. Член СП СССР (1978), член Правления Русского ПЕН-центра. Награждён орденом «Знак Почёта» (1984) и Золотым Орденом Магунхва Президента Кореи (2014). Лауреат премии Юрия Казакова (2000) и премии «Ясная Поляна» (2005). Автор Романов «Белка» (1985), «Онлирия» (1995), «Близнец» (опубл. 2000), «Остров Ионы» (2001), «Арина» (2006), а также многочисленных сборников «малой» прозы. Живёт в Подмосковье.

(Аннотация издательства)

Содержание:

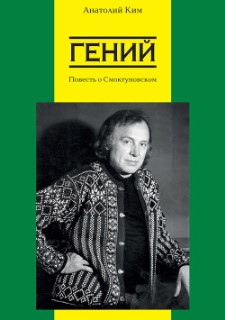

Я – гений. Повесть о Смоктуновском ... 1

Собиратели трав ... 26

Запах Неустроева ... 65

Рыба Simplicitas ... 74

Книга "Гений. Повесть о Смоктуновском" (2015, 55 стр.) (pdf 1,3 mb) – октябрь 2024

– копия из библиотеки "Litres.ru"

Повесть выдающегося писателя XX-XXI вв. Анатолия Кима о гениальном актёре Иннокентии Смоктуновском, история их знакомства и дружбы на протяжении 20 лет. «Я с грустью вспоминаю, как Смоктуновский то ли в шутку, то ли всерьёз говорил: «Я гений». Мне грустно от того, что всякая гениальность в нашем земном человеческом мире, – в том числе и его, и моя собственная – выглядит столь жалко, грустно, убийственно беспомощно. Но я с удовольствием и в большом веселье души вспоминаю о наших встречах – пока он был жив, пока я был жив, и пока я ещё жив – и все самые маленькие черточки и детали в картинах воспоминаний о моём крёстном представляют для меня ценность неизмеримую, сладость неизъяснимую».

(Аннотация издательства)

Фрагменты из книги:

"И после этого он начал свой рассказ, длиной почти до самого Суздаля.

– Мне много приходилось видеть самого жуткого на войне. Когда она началась, я ещё учился в школе, в десятом классе. Отца в первые же дни забрали на фронт. Он у меня был большой, рыжий детина под два метра. Работал грузчиком. Когда колонна мобилизованных шла по улице к вокзалу, отец шёл с краю правофланговым. Я бежал рядом с колонной и почему-то плакал, смотрел на отца и плакал. Отец не оглядывался, меня вроде бы и не видел, но вдруг вышел из строя и пошёл прямо на меня. Остановился, очень строго посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты чего? Смотри у меня!» – повернулся и опять возвратился в строй. С того дня я отца больше не видел. Он погиб в сорок втором году. А меня самого в шестнадцать лет военкомат отправил на войну, правда, полгода готовили на командирских курсах, а потом отправили на фронт. Я попал в степи за Сталинградом, там нас, пехоту, немцы окружили и взяли в плен. Отогнали от линии фронта и поместили в лагерь для военнопленных. Это было огромное выгороженное место в чистом поле. Никаких бараков, просто кусок ровной степи, огороженный колючей проволокой. Вокруг со всех сторон горизонт под линеечку. У въезда какие-то строения, бараки для охранников. А пленных было тысячи. Уже пришла осень, холодные дожди начались, а мы под открытым небом. Рыли руками, щепками, котелками ямы, садились в них, сверху накрывались с головой шинелью. Ямы надо было рыть ровными рядами, немецкий порядок. Они патрулировали по лагерю, ходили по рядам с автоматами в руках, считали нас по головам. Каждый в яме должен был подниматься на ноги и стоять навытяжку, когда патруль приближался. Кто не поднимался, болен был или без памяти, или уже мёртвый, получал короткую автоматную очередь, и двое шнырей из пленных должны были оттащить убитого за руки или за ноги к вахте, там бросить в общую кучу трупов. Один пленный, недалеко от меня, вырыл очень глубокую яму, а сбоку ещё и пещерку, куда забирался с головой, прятался от дождя, и чтобы теплее было. И вот патруль подошёл, немцы постояли, посмотрели вниз, потом один вытащил гранату, бросил в яму, все шарахнулись в сторону, присели, а граната грохнула и похоронила пленного в его собственной яме. Я заболел дизентерией. Кормили нас такой ужасной баландой, что её не хотели жрать даже крысы, которые стаями бегали по лагерю. Я вынужден был сидеть в яме с приспущенными штанами, потому что из меня беспрерывно хлестало, хотя я почти ничего не ел. К баланде, которую приносили в огромных бадьях на палке, я и не подходил.

Как-то я увидел у одного из шнырей, которые помогали немцам, в руке буханку хлеба. Эти пленные, собиравшие по лагерю трупы и таскавшие их к вахте, выглядели получше остальных, немцы их подкармливали.

Этот шнырь заметил, как я смотрю на его хлеб, и предложил мне обмен. Он отдаёт буханку, а я отдаю свои сапоги. Я пришёл на фронт совсем недавно, сразу же попал в плен, и у меня были почти новые крепкие сапоги. А у этого солдатика на ногах были резиновые чуни, наваренные из автомобильной камеры. Вот и предложил мне обмен: он отдаёт мне чуни с обмотками, а себе забирает сапоги, но в придачу отдаёт буханку чёрного хлеба. Обмен я этот тут же совершил, сапоги отдал, обернул ноги грязными обмотками и натянул чуни. Хлеб положил за пазуху, хотел щипать маленькими кусочками, чтобы растянуть надолго, но ничего не вышло. Как только отщипнул первый кусочек и положил в рот – так и не заметил, что было дальше. Опомнился, когда весь хлеб был съеден. И что тут началось! Всё съеденное вылетело из меня жидкой дизентерией, я чуть не помер. А чуни эти меня крепко подвели в скором времени.

Наши пошли в наступление, и немцы решили перегнать пленных подальше от линии фронта. Это было кстати, уже выпал снег, и мы могли попросту замерзнуть в лагере. Нас

построили по пятёркам в длиннющую колонну и погнали. Недалеко был захваченный немцами в летнем наступлении наш армейский склад амуниции, колонну подогнали к нему и на каждого

пленного натянули по две шинели. Видно, вывезти трофеи у немцев не хватило машин, и они решили использовать пленных.

Мы шли колонной по пять, одетые в новенькие красноармейские шинели нараспашку. Я уже доходил от дизентерии, в глазах всё плыло. Видел перед собой спины впереди идущей пятёрки. И вдруг заметил, что когда от слабости я на какое-то время закрывал глаза, а потом открывал их – из заднего ряда на моё место в переднем ряду, от которого я отставал, быстро проскакивал кто-нибудь из задней пятёрки и занимал моё место. А я оказывался на ряд ниже по колонне. Через некоторое время у меня снова в глазах плыл туман, провал памяти – и снова я оказывался в следующем ряду сзади. А скоро я очутился в последних рядах колонны, вернее, там уже никто рядов не придерживался, и шли вперёд, хватая руками воздух, хрипя и шатаясь, с безумными лицами доходяги.

И тут Смоктуновский стал показывать, в едином своём лице изображать шествие обречённых доходяг. Показывал он страшно… Я опять насторожился. Но Иннокентий Михайлович руля не выпустил.

– Я понял, что оказался в хвосте колонны, где скопились погибающие, потерявшие все силы. Тут услышал близкие выстрелы, оглянулся и увидел, как едут сзади две телеги, запряжённые лошадьми. На эти телеги забрасывают шинели, снятые с упавших на дорогу пленных. Потом подходят к ним и пристреливают и оставляют на дороге. Она далеко просматривалась и вся была в тёмных лежащих трупах. Как только я всё понял, то откуда только силы взялись – начал рваться вперёд, обгонять других в толпе доходяг, и вскоре догнал уже задние ряды пятёрок. Но и тогда я продолжал рваться вперёд, занимая место в передней пятёрке, как только образовывалась там пустота после отставшего. И вскоре я оказался далеко от страшного арьергарда колонны. Мне ведь было семнадцать лет, и жить хотелось и не хотелось умирать.

А после было вот что. Колонна вдруг остановилась. Причина была непонятна. Голова колонны уходила так далеко вперёд, что её не разглядеть. Моя часть колонны оказалось на мосту через какую-то небольшую речку. И тут я почувствовал, что страшно хочу пить. Внутри всё горело. Я понял, что не смогу дальше идти, если не попью. Я подошёл к конвойному немцу. Камрад, сказал я, камрад! Тринкен! Немец на меня посмотрел, ничего не ответил и только махнул рукой, сняв её со ствола автомата. Мол, иди. И я вышел из колонны и пошёл вниз по крутому берегу с нашей стороны моста. Снегу было по колено, и я сошёл вниз без труда, не упал.

Внизу, выйдя на лёд, я захотел разбить его ногой, но не тут-то было. Ноги мои были в резиновых чунях, к тому же я совсем ослаб от болезни, сил не хватало на хороший удар. Стою и плачу. Тут сверху спустился ещё один солдат. Он разбил ногой лёд, и мы попили. Я ему говорю: брат, я не дойду. Спрячь меня под мостом. А там стояли бревенчатые сваи, и вокруг брёвен водой нанесло много мусора, камыша, сена, веток. Я прижался спиной к одной свае, но солдат испугался и быстро убежал назад. Когда он спускался сверху, то скатился по сугробу по моим следам и сравнял их. Когда он вернулся наверх, колонна уже тронулась. Но с другого края моста спустился на берег офицер с пистолетом в руке. Шинель мышиного цвета, одна пола заткнута под ремень. Он ступил на лёд, поскользнулся и упал на колени. Пистолет вышибло из руки и прокатило по льду мимо меня. Офицер быстро пополз за ним, не стал даже подниматься с четверенек. Только тогда поднялся, когда догнал пистолет. Стал оглядываться, но с того места, где он находился, меня уже не мог увидеть, я был в мёртвом пространстве, за сваями. И тут я стал молиться. Господи спаси! Господи помилуй! Офицер с пистолетом в руке полез наверх с моей стороны моста, назад на свою сторону не пошёл, побоялся идти по льду. Колонна уже шла через мост."

* * *

"– Когда я бежал из колонны пленных, меня спасла одна женщина, пожилая хохлушка. Я простоял под мостом до самого вечера. Колонна уже давно прошла, а я всё не решался вылезти из укрытия. Ох, вот когда мне стало по-настоящему страшно. Неужели удалось бежать? Неужели свободный? А вдруг они стоят на мосту? И снова схватят, вернут. Нет, они и возвращать не станут, а хлопнут сразу на месте. Ночью появилась луна, стало всё видно на снегу. Недалеко от моста была деревня, несколько домиков. Оттуда появилась женщина с коромыслом и вёдрами, подошла к проруби, недалеко от моста. Стала черпать воду. Я ей громким шёпотом: «Тётенька, не бойся! Я русский!» Она ничего не ответила, не посмотрела даже в мою сторону. Потом чуть заметно махнула рукой и ушла, с вёдрами на коромысле. Я её понял и стал ждать, по–прежнему не выходя из-под моста. Нескоро, ох нескоро она вернулась! Когда все огни в деревне погасли. Луна круглая уже на другом берегу реки оказалась. Тётка прошла берегом до моста и, не спускаясь, сказала негромко:

– Як мисяц за тучку зайдэ, швыдко беги витселя до крайней хаты.

Так я и сделал, выбрался наверх, когда стемнело, и по дорожке пробежал до деревни. Тётка меня встретила на углу и завела в дом. Простая женщина, хохлушка. Простые люди добрые, Толя, чем проще, тем добрее. Она уже нагрела в вёдрах воды, налила в цинковую лохань, заставила меня скинуть всю одежду, сгребла её тут же и вынесла куда-то. У меня от дизентерии одежда была вся нечистая, я весь был нечист, и вонь шла от меня страшная. Но тётка и виду не подала, усадила меня в горячую воду, стала намыливать мне голову. А я сразу так разомлел, что стал засыпать в ванной. Силёнки кончились, я не мог даже мочалкой тереть себя. Но тётка меня вымыла, дважды воду поменяла, потом достала мне чистую рубаху и кальсоны. Усадила за стол и дала совсем небольшой кусочек хлеба и маленькую беленькую кружку молока.

– Хлопчик, тоби много исты нэгоже. Заворот кишок будэ», – говорила она. И я мигом проглотил еду, и голод в животе как был, так и остался, казалось, что ещё больше усилился. Но тётка отправила меня на тёплую лежанку русской печки, не погасила лампу и сама куда-то вышла. Я лежал и чуть с ума не сходил оттого, что где-то близко пахло тёплым хлебом! Я свесил голову с лежанки и стал нюхать. И тут увидел, что на полатях, под потолком, лежат несколько круглых караваев, накрытые полотенцем. Не помню уже, как это получилось, но я кинулся с лежанки на полати, схватил каравай и впился в него зубами. При этом не удержался на печке и свалился вниз вместе с хлебом. Прибежала хозяйка, стала отнимать у меня хлеб – заворот кишок, заворот кишок! – и мы стали драться. Но эта хохлушка была крепкая, сильная, она без труда справилась со мной, отняла хлеб. Я сидел на полу и плакал. Что-то я успел уже съесть, и ещё сказалась борьба, но я почувствовал, что у меня начинается беда с желудком. Я быстро надел обрезанные валенки, стояли у печки, схватил на ходу со стены полушубок и выскочил из дома. За углом присел под завалинкой – и плачу, рыдаю, остановиться не могу. А прямо мне в лицо светит огромная луна. Рыдаю, а вместе с рыданьями с обратной стороны вылетает всё то, что я успел съесть. Вы знаете, Толя, я сидел в сугробе и плакал так горько, как плачут, наверное, младенцы, когда голодны и им не дают молока из материнской груди. Я рыдал и плакал ещё и потому, что понял: теперь-то буду жить…

Эта женщина прятала меня долго, пока я не выздоровел, потом её родственник отвёл меня в лес к партизанам.

– Так вы ещё и партизанили! – поразился я. – И сколько времени?

– Это было не так долго, скоро подошла линия фронта, наш отряд влился в регулярную армию."

* * *

"Только тут Иннокентий Михайлович сообразил, что произошёл некий прокол, когда он «кувыркался». У него и на самом деле должна была выйти его первая книга под названием «Бремя надежд», рукопись которой помогал выправить ему я. Книга и вышла вскоре, но издатели назвали её, всё же, побанальнее, спокойнее: «Время надежд». После смерти Смоктуновского она переиздавалась с моим предисловием в 1999 году, под названием «Быть!» – в самом конце прошлого тысячелетия."

Повесть "Соловьиное эхо" (2001) (doc-rar 79 kb) – октябрь 2005

– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

Вошедшие в сборник А. Кима произведения – это авангардная форма полифонической прозы. В романе-сказке «Белка» четверо молодых художников, побеждённые всемирным сообществом оборотней, становятся бессмертными. Повесть «Соловьиное эхо» – о романтической любви немецкого философа и прекрасной кореянки, наделённой даром предвидения и прорицания. «Лотос» – грандиозный экзистенциалистский пассаж, где разыграна тема Большой Смерти, поглощаемой Великой Жизнью.

(Аннотация издательства)

Фрагмент из повести "Соловьиное эхо":

"– О, как я благодарен тебе, хотя всё это непостижимо и фантастично, как и все ваши сказки и философии. Но послушай, божество моё, я должен полностью открыться тебе, чтобы ты знала заранее, на что решаешься. Ты видишь перед собою человека, самого одинокого на свете. Без какой-либо определённой цели, которая движет всяким алчущим самоутверждения человеком. Я пожил ещё мало, но проучился достаточно, и все учения, которые я постигал, оставили во мне одни лишь сомнения. В Кенигсберге я посещал гробницу великого волшебника абстрактной мысли и вдруг однажды понял, что мавзолей был памятником не величию торжествующего мудреца, а жалобной малости человека. У арабов я видел казнь раба курда: трое палачей били его палками, пока он не умер у всех на глазах. В Тибете я жил в монастыре лам, хотел принять их учение и вступить в монахи, но пригляделся к ним и понял, что и бритоголовые, голорукие ламы всего лишь и только люди, и начальства боятся, и стяжатели, и мелко ссорятся друг с другом. Везде то же самое, Ольга, везде одно и то же. Человек в таком виде, каков он есть, – двурукий, двуногий, с круглой головою, – он слишком отягощён влажным содержанием своих внутренних органов, и дух его у них в плену. Я объехал полмира и могу теперь сказать, что все дела человеческие крутятся лишь вокруг куска пищи. Правда, иному кусок этот рисуется в виде горы, и только такой курс ему мил, но это уже безумие, дорогая. Мой дед Фридрих Мейснер, выходец из древнего рода ганзейских купцов, всю жизнь упорно вращал жернов наследственного капитала, и где только на земном шаре не трудятся люди, чтобы дед стал ещё чуточку богаче. Он своего рода художник, смелый испытатель: всегда вкладывал деньги только в необычные, грандиозные и редкостные предприятия, вроде Панамского канала, торговли африканскими алмазами или производства опиума на российском берегу Амура. Но как мне жаль его, Ольга! Он простодушно верит, что вот вернусь я из путешествия и постепенно возьму в свои руки все рычаги его коммерческой машины, а он, старый лев Фридрих, удалится на покой в свою виллу в Кобленце и станет издали следить за триумфальными успехами своего учёного внука. Ах, бедный мой дедушка, его донимают грудная жаба, и головные боли, и прострелы, он любит меня так, как нельзя, очевидно, одному человеку любить другого. Потому что, моя милая, в такой любви всегда сидит зерно поражения. И Фридрих Мейснер, могучий коммерсант, испытает это поражение, потому что я, его единственный внук и наследник, никогда не вернусь к нему..."

Ссылка:

Страничка Анатолия Кима в Журнальном зале

Страничка создана 27 октября 2005.

Последнее обновление 2 октября 2024.

|