|

|

Эли ГЛЕЗ

(имя собств. Илья Глезер)

(1931-2007)

Родился в 1931 г. в Харькове, в ассимилированной семье. Мать была троцкисткой, отец – членом ВКП(б), военным, преподавал математику в военном училище.

Илья начал заниматься сионистской деятельностью в 1965 г., самостоятельно изучил иврит, и в тот же период начал писать письма в правительство с требованием прекратить антиизраильскую и антисемитскую кампанию в советских газетах. Общался с супругами Слепаками, Натаном Файнгольдом, Идой Нудель, Авиталь Щаранской, Давидом Маркишем.

В январе 1972 г. подал документы в ОВИР, но получить ответ не успел, так как в феврале того же года был арестован в связи с сионистской деятельностью. До суда сидел в Лефортовской тюрьме. Суд приговорил его по статье 70 за антисоветскую пропаганду к 3 годам ИТЛ строгого режима и к 3 годам ссылки. Отбывал срок заключения в колонии №17 в Мордовии, после чего был отправлен в ссылку в Богучаны Красноярского края. Освободился в феврале 1978 г. и через 3 месяца репатриировался в Израиль. Проживал в Раанане.

В апреле 2007 года Илья Глезер умер после продолжительной болезни.

(Из проекта "Узники Сиона")

Автор этой необычной книжки, Эли Глез, в обычной жизни носит имя Илья Глезер. Родился он в Харькове, но большую часть своей доэмигрантской жизни провёл в Москве. До 1965 года жизнь его была ничем необычным не отмечена – семья, (папа математик, подполковник артиллерийских войск, твердолобый сталинист, мама – библиотекарь, убеждённая троцкистка, скакала на лошади в коннармии Будённого), средняя школа, затем биофак Московского Университета (попал туда в самые антисемитские, погромные годы, по-видимому, из-за золотой медали и блата – мама заведовала читальным залом в МГУ), защита кандидатской диссертации в Институте Мозга Академии Медицинских Наук, и статьи, статьи, статьи о структуре человеческого и звериного мозга, две женитьбы, два развода, дочка родилась… В общем, всё как у всех в бывшей Советии. И вдруг, посреди этого потока времени завихрился водоворот, и автор этой книжки осознал свою принадлежность к давней, как сама история, породе людей – ЕВРЕЯМ (именно породе, ибо издавна непонятно, кто же они евреи – нация? раса? религиозная группа?). И, ощутив эту принадлежность, он вдруг осознал всю ложность и невозможность своего прежнего бытия – без языка, без государственности, без истории. И начался новый период в его жизни, который с неумолимой логикой привёл его к сионизму и неуёмному желанию вырваться из большой зоны. Что с той же неумолимой логикой привело его на зону малую, то бишь лагерную зону 5 для особо опасных государственных, преступников, а затем и в сибирскую ссылку. Всё это было давно, и теперь ему, автору этой книги, проезжая на машине из Нью-Джерси в Нью-Йорк, хочется ущипнуть себя и спросить: «Неужели это не сон и я действительно вижу туманные силуэты небоскрёбов и джерсийских обрывов над Гудзоном? Но это было, несмотря на его нынешнее профессорское звание в Сити Колледже, квартиру в Форт Ли и дочку с четырьмя внуками в Чикаго. Был и есть неизгладимый душевный шрам, оставленный когтями российско-советской жизни. Был и остался с ним навсегда лагерный опыт. И крупица этого лагерного опыта отражена в этой книжке».

(Из книги "Любка")

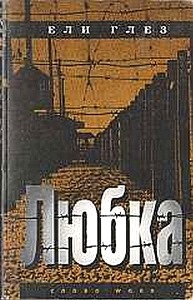

Книга "Любка: грустная повесть о весёлом человеке" (1994) (html 136 kb; pdf 181 kb) – апрель 2010, февраль 2024

– OCR: Давид Титиевский (Хайфа, Израиль)

Фрагменты из книги:

"Но вернёмся к Любке, который полностью и скрупулезно придерживался лагерного этикета и занимал своё место в лагерной кастовой нише, не высовывая из неё даже кончика носа, даже если и была возможность выйти на более достойное место (если таковое вообще имеется в зоне!). Битый, ломаный-переломаный Любка цепко держался за это место в лагерной иерархии и чувствовал себя здесь весьма уверенно и надёжно. Всё – дальше только смерть, больше падать некуда! И это крайнее, запредельное положение давало Любке право на самоопределённость и оригинальность, делали его личностью – сильной и выражающий себя без оглядки на мнения и суждения. Любкиного языка и кулака боялись все наши застарелые стукачи, ибо ещё ниже, чем "пидор", "пидорас" считается в лагере крысятник-вор, что крадёт у своих же из тумбочек, и стукач. И Любка, глядя на подозреваемого в этих грехах, гремел на весь барак:

– Я хоть и пидораска, и ёбанная-переёбанная во все дырки, а по тумбочкам не шастаю, да с фашистами-коммунистами кофеев не распиваю и стучать к оперу не бегаю."

* * *

"– Эх, Любка, – любил говаривать хозяин дома, Чёрный или Тятя, как его часто теперь величал Любка. – Ну что бы ты была без нас? Крестьянка, колхозница – в лучшем случае. Но я думаю, что у бабки твоей своя корова была, да лошадёнка. Так ведь? А это значит – кулачка она, да и ты вместе с нею. И не сгори твоё село, выслали бы тебя "товарищи" в Сибирь или в Казахстан на голодный паёк, а то и прикончили бы на месте со всеми твоими родственниками. Я ведь, Петя, ну, ну ладно, Люба, – я ведь тоже труд люблю да оседлую жизнь, без крови и грязи этой. Но труд-то свободным должен быть. А ты гляди – честные фраера вкалывают, а кому весь навар достаётся? Новой банде, что себя коммунистами называет. Старая власть была – что пиявки, пососут кровь да отвалятся. А новые – что удав ненасытный, чем больше ему даёшь, тем больше он силы набирает и тем туже тебя давит... Ты, Любка, в лагере будешь, так сам поймёшь, что к чему. А пока радуйся, что ты на этой греховной стезе, с ворами, ибо любой открытый грех – лучше, чем кровопийство, прикрытое законами и людской трусостью!"

* * *

"В коридоре послушался топот многих сапог. Любка напружинился, и отвернувшийся к двери Егорыч не видел, как топор оказался спрятанным у Любки в руках за спиной. Опер меж тем входил в дверь, вытаскивая ремень из брюк и плотоядно усмехаясь:

– Мы сейчас, Любка, твою жопу на крепость проверим и не хуем, а железной пряжкой!

Рука с топором вылетела у Любки из-за спины и нависла над застывшим в улыбке молодым опером. Краска медленно слетела с его гладко выбритых щек, и он попятился к окну:

– Ты это брось, ты чего, я же в шутку, – начал он, но не договорил.

Топор обрушился на его голову и, скользнув, оросил брызнувшей кровью стену. Отчаянно завизжав, опер полез в зарешеченное окно, цепляясь за надежно сваренные прутья решётки, а Любка как автомат молотил и молотил лезвием топора по спине и шее опера. Оторопевшие менты попытались было отбить начальника, но Любка пошёл с топором и на них. Одного он успел зацепить, но только легко – руку задел, а второй и ждать не стал, выскочил зайцем в коридор и захлопнул за собой дверь. Любка не помнил, сколько времени прошло, – он всё рубил и рубил в остервенении топором, разваливая стол и табуретки, кромсая кучу окрававленного тряпья – то, что осталось от молодого опера. В комнате было жарко и тихо. Опомнившись и оглянувшись, Любка, прислушался и уловил какое-то дыхание за печкой. Он заглянул туда – в простенке скрючился и жалобно смотрел на него смертельно испуганный Егорыч.

– Не бойся, тебя не трону, – пробормотал Любка. – Катись отсюда, да скажи им, – Любка кивнул на дверь – живым не дамся, всю сволочь советскую крошить буду…"

Страничка создана 17 апреля 2010.

Последнее обновление 6 февраля 2024.

|