И. Эренбург

"В ПРОТОЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ"

1. В НЕЖНО-АБРИКОСОВОМ

— Отдай Бубика!

Мальчик лет пяти ревел вовсю. Заикаясь, повторял он имя какого-то «Бубика» — котенка или, может быть, куклы. Девочка, чуть постарше, дразнила его:

— Бубубубика! Говорить не умеешь!..

— Это я нарочно. Отдай Бубика!

Из окна выглянула женщина. Лишения и пудра мешали определить ее возраст. Руки, чересчур узкие, изъеденные кухонной золой, казались прекрасными и жалкими, как побеги трактирной пальмы. Чувствовались проглоченные слезы, памятные всем даты, титул пышный и вздорный, как бенгальский огонь, льняное масло, шляпная мастерская, муж-бабник, вот этот Петька-заика,— словом, жизнь хоть и вдоволь уплотненная, но призрачная, приснившаяся. Услыхав лопотанье сына, женщина раздраженно крикнула:

— Не ври! Никакого Бубика у него не было. Это он все придумал. Не ребенок, а наказанье божье! Может быть, Поленька правду говорит — мяса тебе давать не следует. Что из тебя только вырастет? Ну, откуда ты взял этого Бубика?

Мальчик перестал на минуту плакать. Он задумался. Глаза его ныряли в безличную синеву неба. Наконец он показал на сточную канаву, где ничего, кроме грязной водицы, отливавшей, как полагается, радугой, не было:

— Отсюда.

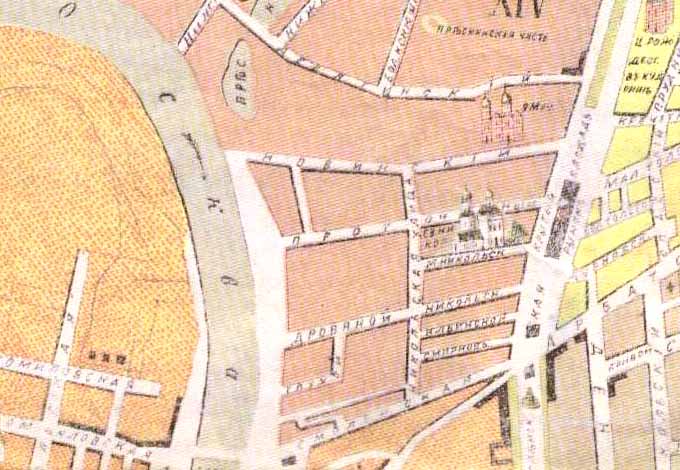

Нелепое создание! Что из тебя, вправду, вырастет? Поэт или же поганый краснобай? Наивна ложь — в Проточном переулке не может быть никакого «Бубика». Это подтвердят все ответственные съемщики. Здесь только мелкие номера домов и душонок. Я жил в том угольном доме. Я знаю, как здесь пахнет весна и как здесь бьют людей, лениво, бескорыстно,— так вот в других переулках выбивают ковры.

Глядел я как-то из окошка на такое избиение. Бил мастеровой женщину, бил кирпичом по голове, со степенностью, не жалея ни времени, ни сердечной печали. А кругом стояли незадачливые обыватели Проточного, или, как извозчики говорят, «Протёчного». Они, видимо, ждали, кому скорее надоест это: мастеровому, им или бабе, у которой если нет души, то все же имеется «пар», облачко на жестоком морозе. Забредший ко мне приятель, тот только позавидовал:

— Вид у вас из окна хороший...

В знаменитой «Ивановке» живет жулье, самое что ни на есть откровенное: форточники, перепродавцы краденого, из грабителей те, что потише. Рядом же, в анонимных домах, проживают анонимные людишки: торговцы со Смоленского рынка, персюки, занятые то галантереей, то поножовщиной, кое-кто из «аристократии», например, делопроизводитель «Фанертреста», гармонист и драчун, секретарь «Союза ассирийцев» — он же чистильщик сапог на Свердловской площади. Все это копошится, сопит, чешется, пахнет, особенно пахнет. Переулок полнится древнейшим запахом кошачьей мочи и ангельского терпения.

Иногда заходят цыганки. Тогда из окон вывешиваются мечтательные души, и не отличить, где головы затравленных переулком сумасбродок, а где растянутые для просушки подштанники. Поют цыганки все больше о любви, и хоть нет ее здесь, в Проточном, хоть это подозрительный «Бубик», за которого Петька получит изрядный подшлепник, все же женщины зарывают под подушки головы, выбеленные годами, а медяки падают, как пудовые слезы.

Чаще поют сами — штопая носки и беременея, поют «Кирпичики». Звучит это здесь беспросветно, как будто «по кирпичику, по кирпичику» раскладывают человеческую жизнь.

Развалившийся дом на углу Панфиловского воняет вот уж который год. Сюда ходят до ветру, беспризорные режутся в железку, здесь прошлой весной дезертир Карнаухов упрятал труп прирезанной им свояченицы, здесь же, в глубоком погребе, мороженщики набирают летом рыжий снег. Стоит здесь только порыться судебному следователю или досужему фантазеру, как объедки этажей, напоминания о доисторических кухнях и спальнях, никуда не ведущие лестницы заселятся призраками: жена сбежала с полотером, Сергеенко стащил дрова, чего доброго — набавят на отопление, «врешь, не девятка у тебя, а туз», «батюшки, режут!..».

Порою выйдешь под утро, скользко и от накатанного детворой снега, и от сугубой тишины, ста шагов не пройдешь — начинается. Крикнет один — «сшибай», даст подножку, и все высыпают, как на цыганские страсти. Чуть оттает снег под проломанным носом, и снова свернется — его не проберешь, как и душу Проточного, ведь это наш добротный русский снег.

Таков переулочек, и не зря стоит в нем дом Панкратова, где помимо хозяев помещается упомянутое мною шляпное заведение. Дом этот построен отцом нынешнего Панкратова — два этажа, сени, кладовки, русские печи; сохранил он свою первоначальную окраску. Трудно понять это: чем грязнее, чем гнуснее переулочек, тем больше в нем таких нежно-абрикосовых домиков, как будто здесь цветут яблони и влюбляются девушки. А на самом деле, отодрав ставню, можно увидеть, как сам Панкратов, в честь сорокаградусной, лупит драным зонтиком хромую супругу или же мирно купает в изюмном соусе к голубцам свое волосатое рыло.

Это, конечно, по праздникам. В Проточном уважают всякие праздники — и «наши» и «ваши». В Троицу «Ивановка» нежно зеленеет. Жулье умащает маслицем полосы, а потаскухи, промышляющие внизу, на самом берегу Москвы-реки, трогательно шелестят юбками, как березки. Грохочет поп, и все, скажем прямо, благоухает. Но и советские праздники не в обиде — гармошка, вино, даже танцы, то есть безысходное топтание на одном месте: здесь живу, здесь и сдохну.

Панкратов так же пляшет и пьет и такой же с лица. Однако это не форточник, а почтенный гражданин, владелец солидного ларька на Смоленском: колбаса, монпансье «Красный Октябрь», огурчики. Крепкое нутро, холера не берет. Конечно, был абрикосовый дом национализирован: реквизировали, обмерили площадь,— словом, всячески пытались пронять Панкратова. Стоит только вспомнить, как один ушастый еврейчик, обнаружив под периной бороду, вытащил ее на свет божий и увез сгребать снег. Панкратов все выдержал, нужно было молчать — молчал, нужно было на того же еврейчика глядеть с «неподдельным энтузиазмом» — глядел. Отдали дом. Появились, так и не обнаруженные разными ушастиками, «излишки». От этого недалеко до ларька.

Панкратов читает плакаты: «Иди в рабкооп»,— и в рифму бормочет: «штоб...». Далее следует непечатное. Смеется он осторожно, про себя, в тех тайниках отечественной сметливости, где Калита сколачивал из курных изб государство, а отец Панкратова — из медных копеечек «рупь». Домашние хорошо знают, что такое «червячков разводить», и хоть далеко червонцу до империала — ни звона в нем, ни благоговения,— седьмая сотня приятно дышит, крупнеет, улыбается. Траты весьма ограничены: водка и бутылочка мадеры к празднику, новые занавески по случаю, раз в год молебен. Жена, та до сих пор перекраивает, перелицовывает, перешивает добросовестную рвань довоенного времени. На события у Панкратова взгляд философический: «Живем». Вывесить флаг ничего не стоит, а вот насчет налогов следует подумать. Конечно, «жиды — жидами», но главное — «чего Господа гневить? Живем...» Главное — «червячки». Чуть свет — Панкратов на ногах. Услышит, что на Благуше дешево продают ящик подмоченной карамели, сейчас же бегом на Благушу.

Жена, хоть и хромая, не отстает. Могла бы она, разумеется, сидеть дома, но нет, не такая семья. Панкратова с вечера печет пирожки, а утром продает их на Смоленском. У нее и патент есть. Червонец лишний всегда пригодится. На озорство мужа она не обижается: ведь это в праздничек, это от избытка чувств, от роста пачек под цветочным горшком. Она и сама бы не прочь «съездить» — сил не хватает. Подслащенная семейным счастьем и мадерой, Панкратова идет на кухню и шваброй дразнит кота. Кот шипит, сверкает, как фейерверк в Нескучном саду. Детей бог не послал — это и к лучшему. С детьми в такие времена беда. Денег на них не напасешься, а потом — кто знает — может дитя поддаться, сбежать в комсомол, отца родного ограбить. Думая о таких ужасах, Панкратова не без благодарности гладит свой полный живот.

Сестра тоже не нахлебница. Ремесло — великое дело! Мужа теперь подыскать ох как трудно! Поспит, отберет наволочки да простынки — и развод: оказывается, «настроения» у него неподходящие. А баронесса аккуратно выплачивает Поле сорок рублей в месяц.

Посмотрите, как отливают щеки Панкратова багрянцем, как ширится и твердеет борода, готовая пожрать не только его лицо — весь мир; как он пышен и чуден, когда после трудового денька пробирается вниз по Проточному, с пачкой за пазухой и с селедочкой, грохоча, отсчитывая барыши, каламбуря: «А теперь не мешает заморить червячка червячком». Жулье из «Ивановки», дружественно осклабляясь, расступается. Это идет массивный дух Проточного.

Панкратову во всем везет. Повезло и с жильцами. Это дело тонкое, политическое, вроде флагов или сборов на разных китайцев. Могли ведь уплотнить, а если дома — не дома, если и у себя в абрикосовом следует озираться да помалкивать — какая же это жизнь? Сахаровы подвернулись вскоре после революции. Клад! Не жильцы — друзья закадычные. Поленьку пристроили. Потом, как только преткновения, Сахаров тотчас распускает хвост: здесь и удостоверение со службы, и профсоюзная книжка, и мандат 19-го года, и декреты, и «принцип сотрудничества», и даже абстрактные идеи, так что в комхозе полный конфуз: «Да вы, товарищ, не волнуйтесь, это недоразумение...» Баронессу Панкратов искренне уважает: за титул, хоть и утерянный, за манеры, за разговоры о заграницах — там, например, письма летят по трубе,— за сметку: не растерялась баба, хоть воспитана для заграниц, для «ох» и «ах», а вытянула и мужа, и себя, и дитя.

Да, можно не любить Наталью Генриховну, но уважать ее приходится. В наши дни все мельчает: и реки, и книги, и сердца. Наталья Генриховна — осколок давнего мира, где прожигались миллионы, грабили не кассы — города, в один присест пожирали целого гуся, любили, что называется, «до гробовой доски», ничем не гнушались: ослепить разлучницу, самой пойти по Владимирке или купить краденое счастье, как перекрашенного цыганом коня. Она и телом крупна, однако в меру — все как-то правильно разложено по местам, причем все это породистое, высшего качества: и щетки бровей, и большой нос с горбинкой, и высокая грудь. Узость рук заменяет уничтоженную графу паспорта: родителям Натальи Генриховны не приходилось возиться с шляпными гарнитурами.

Отец ее, барон фон Майнорт, служил при дворе, любил фехтование и ветлужских стерлядок, был вспыльчив, нежен и глуп, как апрельский денек, женился на дочери нижегородского лабазника, красавице с лукутинской табакерки, рано овдовел, а умер вовремя, то есть недели за три до Октября. Дочь Тусеньку он воспитывал по-мужски — взбалмошно, приступами,— то приставлял к ней строжайшую мисс, то тащил в Париж: «Надо же ей услышать Иветту Гильбер...» Туся слушала; слушала она и многое другое: стихи декадентов в «Бродячей собаке», диспуты о свободной любви, ссоры пьяных возле казенки, признания правоведов, жалобы горничной Насти — «любит, а загубил», вой балтийского ветра, который бился о чересчур высокие официальные окна помпезного особняка на Мойке. Говорят, что в то время не было больше девушек чистых и пламенных, что недаром сошли все эти «огарки» или «кошкодавы», что очередное поколение вошло в жизнь с червоточиной. Каким же чудом убереглась от этого жившая хоть в холе, но и в запустении дочь добродушного дурака с рапирой? Мальчишки, приготовлявшие для флирта свежие перчатки и стишок, списанный накануне из «Аполлона», шарахались в сторону — «курсистка», «шестидесятница» — так ее называли в сердцах, хоть она и не была вовсе на курсах, а тот же «Аполлон» читала с раскрытой душой, как читали подлинные шестидесятницы Чернышевского.

Полюбила Туся тоже «по старинке», хорошей, полнокровной любовью, без вывертов, без уверток,— «бери»; и так как жизнь ее дотоле была парадна и неуютна, вроде особняка на Мойке, любовь сразу заняла все, потребовала жертв, послушничества, душевного жара. Дело в том, что барон, увидев впервые Сахарова, сморщился, как будто ему поднесли вместо рейнвейна касторки, и бесповоротно заявил: «Лакей. Никогда!» Донельзя легкомысленный, со всеми «пятницами на неделе», он на этот раз проявил редкостное упорство. Здесь не помогли ни слезы, ни засвидетельствованная доктором анемия, ни глухое «кинусь в Неву». Было, видимо, во внешности Сахарова нечто, возмущавшее барона — жидкие усики? или чересчур расторопные глаза? Или, может быть, повадки, одновременно и трусливые и наглые, какого-то настоящего лакея, решившего шикануть в дорогом кафешантане?

Впрочем, легче понять эту брезгливость, нежели чувства Туси, доходившие до старомодного обожания. Мелко костный блондинчик, с лицом чрезмерно опрятным, как будто столько его мыли, что смыли все: и глаза, и улыбку, и чувствования,— больше о нем ничего не скажешь. Лакеем, разумеется, он никогда не был, а служил в Международном банке и, не обладая амбицией, знал — точка, жизнь предопределена. О том, что такая жизнь даже скромнику в тягость, знали только балалайка и дешевые проститутки, которым Сахаров за те же деньги врал вволю, говоря, будто он — то знаменитый писатель, то владелец сорока нефтяных вышек.

Теперь лишний раз разведите руками. За что женщины любят нас? Всячески объясняли это, доходили до того, что за беспомощность, за слабость, за дрянность, а правильней всего сказать просто — «приспичит — роди, да подай».

Борьба с отцом длилась долго, чуть ли не до его смерти. Конечно, Туся пренебрегла бы и отцовскими проклятиями, и «положением», но здесь заговорил Сахаров. Хоть красота и пылкость чувств Туси всячески льстили его балалаечному сердцу, он не пренебрегал и монетой. Происхождение, и облик подобной жены только отягчили бы всю мизерность существования крохотного счетовода. Услыхав «семья», «бюджет», «дети», девушка не на шутку задумалась. Ее чувства, до того дня невесомые и радостные, как цвет яблони, стали обрастать мясом. Любовь требовала разумности, и Туся перебивала теперь нежные признания сложными выкладками, хитрыми маневрами, планами: приданое, служба, квартира.

Однако Наталья Генриховна была в ту пору еще наивной девочкой, хоть и говорила, что следует «использовать связи папа». Ах, ей так хотелось гладить светлые волосы ее Ванечки, не думая ни о каком «положении»! В эти годы существует еще, хотя бы в мечтах, простая комната с куском хлеба и с букетиком фиалок. Притом насмешки раздраженного барона над Сахаровым становились все злее и злее. Так произошло решительное объяснение.

— Все равно, папа. Решай. Я выйду замуж за Ивана Игнатьевича, или я с ним убегу.

— За таких, голубушка, замуж не выходят. Если ты настолько испорчена, я его найму в лакеи. Это все, что я могу тебе предложить.

Вернувшись со службы, Сахаров нашел в паршивеньком номере «меблирашек», где он проживал, Тусю с дорожным несессером. Впервые невеста предстала перед ним вне фантастического окружения денег, знакомств отца, мраморной лестницы особняка на Мойке. Однако он был молод и тщеславен. Он уступил, если угодно — отдался. Так совершился этот доподлинный мезальянс.

Прошло восемь лет. Говорить о том, какие это были годы, не приходится, все мы только о них и думаем, хоть стараемся забыть их: дико и дивно жить на земле с такой памятью.

Да, были и тогда бабьи пересуды, смена времен года, старческое покашливание, но даже эти привычные вещи казались незнакомыми, полными значимости, как резонанс собственного голоса в большом, пустом зале. Нелегко было сменить дочери барона все эти «Аполлоны», вернисажи и Баден-Бадены на заборочную книжку грубияна мясника, на выкраивание из крохотного оклада выходного платья. Над этим умилялись наши матери, говоря мечтательно: «Вот что значит, дети, любовь!» Нам остается взглянуть хотя бы на руки Натальи Генриховны — и усмехнуться.

Женившись, Сахаров бросил службу. Как заласканное дитя, он хныкал: «Что за жизнь!..» Он хотел вправду славы, мраморной лестницы, каких-то придуманных им «вышек». Молодые переехали в Москву, подальше от злых пересудов. Наталья Генриховна переводила с немецкого руководства для агрономов и давала уроки музыки, Сахаров весь день валялся на кушетке, подкрепляясь какао и мечтами: умрет барон, отпишет все Туське, как-никак дочь, тогда — цыганки, котелок от Вандрага, роскошь. После февраля он попробовал было выдвинуться, что-то напевал под нос, рассовывал соседям избирательные бюллетени, уверял: «Отстоим»,— как детский шарик, рвался он вверх к славе. Октябрь снова швырнул его на ту же кушетку. Потом кушетку отобрали. Отобрали и многое другое.

Здесь-то Наталья Генриховна показала себя. Чего только она не делала! Ощерясь, выбегала она утром на мороз, как волчица, у которой в норе голодные детеныши. Она вырывала пайки и жалованье, белый хлеб — эту поэзию Сухаревки — и охранные грамоты. За фунт пшена она объясняла почтительно топотавшим красноармейцам картины Дега и Ренуара, вела класс немецкого, на крыше вагона ездила в Серпухов за картошкой, сбывала бабам, божась и ругаясь, старые лифчики, разносила по редким лавчонкам сахарин, запрягшись в салазки, таскала с Москвы-реки дрова. Когда Сахарова посадили, она не плакала. Наглухо закрытые двери и те подались перед упорством этой женщины. Она не просила, нет, пренебрегая своим происхождением, более чем зазорным, сахарином, Сухаревкой, она требовала. Освобожденный наконец-то Ванечка ел сгущенное молоко и задавался вовсю: «Я им ответил...»

Наталья Генриховна колола дрова, раздувала печку, таскала ведра. Ванечка становился все белей, ленивей и капризней. Не было теперь на свете балалайки, способной выразить разор и томность его чувств. С женой он усвоил тон ребячливого отвращения: «Ах, опять это пшено с овсом! Не хочу!», «Сядь на стул, ты пахнешь луком», «Я, дурак, думал, что женщина — это вроде птички, а ты пыхтишь, прямо как паровоз. Не лезь! Надоело!»

Однако, несмотря на подобное разочарование, явился Петька. Наталья Генриховна носила его в сугубо тяжелый двадцатый год, и, взглянув на уродливые ручонки без ногтей, Панкратова перекрестилась: «Не жилец». Она не учла готовности и сил матери.

Вскоре подошло облегчение. Панкратов отслужил молебен. Впервые за все эти годы Наталья Генриховна решилась тихонечко всплакнуть. Шляпное заведение «Комильфо» сменило и музейные экскурсии, и сахарин. В заказчицах недостатка не было: «Баронесса сделает...» Жены сидельцев, разбогатевшие мешочницы примеривали здесь первые свои шляпы, кокетливо щурясь и подозрительно ощупывая каркас: нет ли подвоха?.. Это было полно поэзии, как первый бал или первая любовь. «Отделать шелком», «форма — котелок», «итальянский фетр» — прерывались икотой после снетковых щей и расчесыванием боков, где по-прежнему жила исконной своей жизнью фауна Проточного переулка.

Служба Сахарова была, откровенно говоря, пустячной — он должен был собирать объявления для агентства «Связь». Не раз жена ходила за него в разные тресты и управления: ведь он страдал ревматизмом и ненавидел трамвайную толкотню. Он стал «комильфо». Он ухаживал за советскими и полусоветскими барышнями (конечно, с разбором, чтобы не было ни сильных чувств, ни алиментов), ходил к Мейерхольду — послушать фокстрот, по мелочи играл в казино и на бегах,— словом, жил припеваючи. Когда он рассказывал дома: «Мараскин поет: я погажен, я потгясен»,— рассказывал спесиво, как будто это его, Сахарова, выдумка, мастерица Поленька богомольно приоткрывала свой огромный рот, похожий на плевательницу, а Наталья Генриховна уныло отворачивалась. Уж вправду читала ли она когда-то «Аполлон»? Кричала ли, вся раскрасневшись, «браво» Вере Комиссаржевской? «Отделать шелком», «Смазать Петьке грудь скипидаром», «Выгнать пятнадцать червонцев Ванечке на костюм».

Живем мы и, чего прикидываться, любим жизнь до подлости, а страшна эта жизнь, ничего страшнее не придумаешь. В комнате имелись три зеркала для примерки, и не могла укрыться от них бедная Наталья Генриховна. До чего постарела, подурнела, опустилась! Узнали ли бы картавившие правоведы в этой одутловатой женщине, с расстегнутым лифом и сбитыми волосами, недотрогу-красавицу Тусю? Да может, и эти правоведы стали ей под пару — продают дрожжи на Сенном рынке или, удрав в Париж, моют там трактирную посуду? Не в морщинах, впрочем, дело, не в правоведах. Незаметно оседают в душе нудная суета дней, брань соседей, жестокость и тупость близких, унылые видения Проточного и других переулков. Сначала кажется, что это только пылинки на прекрасной картине юношеских мечтаний: стоит подуть — и они улетят. Но проходят года, тускнеют краски, твердеет пыль, уже не смахнуть ее ничем. Не узнать никому во владелице шляпного заведения мнимой «шестидесятницы».

Сахаров, отдышавшись, перестал даже капризничать. Домой он приходил, когда вздумается, одаривал Поленьку плоскими анекдотцами и к домашним запахам — кухни, нафталина, Петькиных лекарств — примешивал чужой запах духов, которыми душились его часто сменявшиеся любовницы. Квартирант... Когда пробовала Наталья Генриховна жаловаться на Петькины болезни или на неисправность заказчиц: «Вот налог требуют, а денег нет»,— он пренебрежительно обрывал ее: «Неужели ты думаешь, что мне это интересно? С тобой и поговорить не о чем...» Он не кривил душой. Он и вправду забыл ту Тусю. Прикосновения жены раздражали его, как набитая до отказу площадка трамвая — «Гадость!.. Отстань!..». Наталья Генриховна теряла голову. Она грозила ему: «Не дам денег». Он знал — даст. Она пыталась понравиться мужу: часами перешивала кружева на рубашке — он любит розовенькие,— пудрилась, причесывалась, вспоминала прежние манеры и, сидя в покойном кресле, надменная, становилась вдруг похожей не на Тусю, а на покойного барона, только рапиры недоставало. Иван Игнатьевич, однако, даже не замечал перемены — он не глядел на жену. Тогда Наталья Генриховна забывала о прошлом, о самолюбии, приниженно ползала вокруг жиденьких усиков, выклянчивала грошовую завалящую ласку, а ничего не выклянчив, накидывала на плечи платок и в нелепом вечернем платье с глубоким вырезом бежала к беззубой молдаванке, которая предсказывала судьбу обитательницам Проточного и знала, как «приворожить».

Петька, когтями отодранный от смерти, мог бы стать некоторым утешением, если бы не его загадочный характер. Дрожит, заикается, доктор говорит «нервозность», может быть, от этого все? Нельзя сказать про него — «лгунишка», это — чудак, выдумщик, карапуз-фантаст, которому уже тесно в Проточном. Вот и сейчас позвала его мать, чтобы отшлепать за рев: «Какой Бубик? Я папе пожалуюсь»,— а он предерзко ответил: «Никакого папы нет. Это ты выдумала». Наталья Генриховна хотела было рассердиться, но не смогла: почему-то вспомнилось ей далекое время, выпускные экзамены. Учебник истории. Ягелло. Ядвига... А кругом петербургская белая ночь. И вдруг — от усталости или от призрачного света, а может быть, от нежного девичества — все становится легким, невесомым, выдуманным. Сказочны и колонны особняков, и пепельная вода Мойки. Кажется, рядом скребется, как мышь, сумасшедший Ягелло из «шестнадцатого билета». Нет ни гимназии, ни «папа», ни рапир, а только грусть, но такая хорошая, такая удачная эта грусть, что Туся улыбается.

Наталья Генриховна разрыдалась громко, глупо, как Петька, вытолкав за дверь приятно озадаченную заказчицу, которая понеслась со свеженькой сплетней — «Сын-то у нее — не от Сахарова!..». С кем было поделиться Наталье Генриховне? Так уж устроен человек, растет боль, растет ожесточение, и вот нет больше сил — хоть прохожего остановить: «Слушай!» Имелась у Натальи Генриховны поверенная, всеприемлющая и немая, как ящик «для жалоб». В который раз слушала дурочка Поленька повесть о высоком горении юношеских лет, об обманутых надеждах, о трусливом, жестоком и злом герое, который все же герой, ибо не вычеркнешь из памяти таких чувств. Знала Поленька и позднюю мечту Натальи Генриховны, вынянчившей двух отщепенцев,— дочь, женщину, бабу. Петька, тот уже рвется прочь, рвется с маменькиных коленок в проклятый подвал панкратовского дома или еще дальше, бог весть куда, к каким-то Бубикам. Он уже чужой, как Ванечка. А дочь будет своей, в приниженности, в беде. Иван Игнатьевич и слышать об этом не хотел: «Плодить кретинов, вроде мамахен...» (Сахаров любил уязвить Наталью Генриховну немецкой кровью.) Все это Поленька знала в точности, вплоть до «мамахен». Обычно она сопровождала сетования Натальи Генриховны сердобольным «ой ты», но на этот раз, улыбнувшись до ушей, от чего лицо ее, и без того глупое, стало «нарочным», не то клоунским, не то блаженненьким, а потом зашептала:

— Мне от Ивана Игнатьевича сыночка хочется, Ванечку...

Наталья Генриховна вскочила и, без памяти, кинула в Поленьку подушечку с булавками.

— Дрянь! Не смеешь!.. Убью!

Забившись в угол, Поленька испуганно блеяла. Через минуту Наталья Генриховна опомнилась:

— Вы, Поленька, не смейтесь надо мной. Грех это... Ведь я сама вам все выложила как на ладони...

И, вспомнив о своей последней опоре, вконец измученная, она закричала:

— Петя! Петенька! Иди сюда!

Но снизу раздался сиплый лай Панкратовой:

— Нет его. Опять в подвал залез. И не мальчик у вас, Наталья Генриховна, а совершенный бандит.

2. ВСЕ ИЗ-ЗА ОКОРОКА

Половицы абрикосового домика перепуганно мяукали, громыхали двери, истерически билось стекло в буфете. Здесь все мешалось: суровый топот Панкратова, плач, настоящий плач, как на похоронах, его жены, «ой ты» Поленьки, резоны Натальи Генриховны. Визжал Петька — в суматохе и ему попало: «Не водись с разбойниками!..» Даже кот нервничал,— взобравшись на шкаф, он напряженно помахивал хвостом, готовый закатить оплеуху неизвестному обидчику. Какой переполох! Слезы какие! А все из-за окорока. Ну, хороший, слов нет, двенадцать фунтов, только на прошлой неделе купили, все же чудно это: будто по сыну убивались Панкратовы. Ссорились: «Ты-то, овца, чего смотрела?» — «И смотри, сколько хочешь, все равно слизнут. Я тебе говорила, донести надо...» Задушевно вспоминали сочность ветчины, нежность белого как снег сальца: можно бы сварить, чтобы горячий с капустой, и запечь можно. Еще недавно отнимали у Панкратова и крупчатку, и закусочное серебро, и весь нежно-абрикосовый — он пикнуть не смел, а теперь из-за какого-то «червячка» скрежет зубовный. Хоть и скуп он,— без зажима счастья не сколотишь,— все же не в окороке было дело, а в нижнем, не предвиденном папашей Панкратова этаже.

Уморившись, Панкратов отсел в угол, посыпал лицо пеплом бороды и весь свой гнев выразил в одном слове:

— Журавка!..

Тогда все примолкли. Начался семейный совет. Позвали и Сахарова: хоть Панкратов в душе презирал его — задом виляет, «мели, Емеля», шантрапа,— однако всякие там удостоверения. Сахаров пришел неподобающе веселый, легкомысленно подпрыгивая — модник. Увидев бороду Панкратова, он, однако, подтянулся: дело серьезное.

Если бы мог подойти к окну прохожий чудак в куцем, с чужого плеча пальто, любитель человеческой чепухи, если бы мог он, подышав на стекло, засунуть в прорубь жадный глаз, странную картину увидел бы он: вокруг стола сидят люди, нет здесь ни самовара, нежно воркующего, ни дорогого русскому сердцу графинчика. Отчаянно содрогается лампа, которую забыли впопыхах заправить, горбится и попыхивает зрачками раздраженный кот. Уж не шпионы ли это, не заговорщики ли? Впрочем, ставни у Панкратовых крепкие, а за ставнями шторы, за шторами занавески. Любопытному глазу нечем здесь поживиться.

Начал Панкратов. Он не мялся, не хитрил — можно так, и этак, нет, напрямик сказал:

— Закупорить.

Что же замыслила борода? Темен ночью Проточный, темна его окаянная душа. Спуститесь вниз. Еще ниже. Петька, тот знает дорогу. Не бойтесь — это крысы пищат. А это? Это — люди. И здесь люди, хотя нет здесь ни стола, ни лампы, ни заветной пачки под цветочным горшочком. Можно сказать, пренебрегая грязью, жутким подсапыванием, вонючим тряпьем, что люди именно здесь, а там наверху только злобные призраки, ядовитые испарения наших застоявшихся лет.

Нелегко попасть в это логово. Давно замурована Панкратовым внутренняя дверца, засыпаны и два верхних окна. Непрошеные постояльцы должны ползти ничком, по ими же вырытому узенькому коридорчику. Все уже и уже становится ход. Хорошо маленькому Петьке. Ну, и Журавке... А вот как пролезает тут бывший преподаватель латыни Первой классической гимназии с кудреватым именем Освальд Сигизмундович и с громоздкостью седьмого десятка? Непонятно это, как и непонятно, зачем человеку жизнь, если остаются от нее только попреки прохожих, ноющая поясница, одиночество, да вот эта поганая нора, где даже крысы и те не выживают. А Освальд Сигизмундович, отогревая под рогожей гудящие свои ноги, совсем как Панкратов наверху, улыбался: «Вот живем, живем, кхе»...

Нелегко в такие годы валандаться без теплого угла, без сострадательного сердца, бьющегося по соседству. Ему бы печку, халат с кисточками, стакан чаю и уютную, как мурлыканье самовара, хлопотливость старосветской подруги: спину мазью натереть или же подложить подушку повыше. Одинокая старость паршивой собаки, вот ты глядишь на меня из проклятой берлоги, и я, видавший нищету, горе, смерть,— отворачиваюсь! «Живем, кхе...» В чем провинился старый пес? Лаять ли не умеет по-новому? Или слух ослаб, выпали зубы? Или, попросту, подрос новый помет, молодые псы влажными носами роют землю, прыгают, тявкают? Тридцать лет учил Освальд Сигизмундович мальчишек каким-то «генерис», «ут финале», «инфинитивус», а потом оказалось, что не нужно это никому, ни «инфинитивус», ни он сам.

Быстро развалился отставной преподаватель латыни, быстрее, чем дом на углу Панфиловского. Ставил баллы, получал маленькое жалованьице, пил желудевый кофе. Казалось, крепко засел он в жизни, без него нет ни больным микстур, ни розам и гадам имени. Остались, однако, и микстуры, и розы, и гады, а Освальда лишили желудевого кофе. Ничего он, говоря откровенно, делать не умел: ни спекулировать паечным сахаром, ни кривить душой. Татарин завязал в узел великолепный мундир, а с ним и апломб. Рука, не раз пугавшая юные души: «Господи, неужели кол?» — протянулась за милостыней, дряхлая рука, темная, сухая, как мертвый лист, мрачно кряхтящий под ногами пешехода: «Кхе, кхе...» Вместо бесстрастных, как звезды, «инфинитивус» и «аккузативус», заглушаемое трамвайной разноголосицей и человеческим стыдом: «Явите такую милость»...

Редко кто останавливался: ведь и милости человеку отпускается скупо — столько-то,— хорошо, ежели хватит ее на своих домочадцев да на роман сентиментального автора. Где же напастись жалости к этим видениям немилосердной ночи? «Работать, гражданин, надо», «Нет мелочи», «Ступайте в собес», «Здоровый, а просит», «Отстаньте!». Так они бродят по темным переулкам, мимо закрытых ставней, мимо закрытых сердец, все эти «инфинитивусы», «камергеры», бывшие титулы, бывшая слава, не выметенный забывчивой смертью человеческий мусор. Только снег скрипит под ногами, снег полей и степей, напоминая, до чего велика наша земля, до чего богата, бедна и страшна.

Освальд Сигизмундович спал, как спят дети и собаки,— калачиком. Он вбирал в себя голову и ноги, а руки же подкладывал под щеку. Это смягчало жестокое одиночество ночи: уютней было от собственного, хоть и скудного, тепла, от запахов старого пиджака и махорки, которыми пропиталось его тело. А проснувшись, он застенчиво улыбался — косому лучу, проникшему сквозь щель в эти катакомбы, Журавке, еще одному дню, подаренному ему щедрой судьбой. Прекрасная улыбка! Не отыскать ее наверху, ни в гнусной обители Панкратовых, ни в других безупречно чистых местах, где утром человек находит любимую жену, хлеб с маслом, завлекательные порывы, письма друзей, труд. Ведь это единственное богатство людей, потерявших все, которые ни о чем не пекутся и ни над чем не дрожат,— вот живу, вижу небо, счастливых и несчастных, свет, снег, слякоть, окурок, кота...

Мелка была жизнь Освальда Сигизмундовича среди единиц и падежей, ничтожны мечты о надбавке или о пенсии. Нет, не развалился он, а возвысился, вознесся в тот жестокий час, когда шурумбурумщик унес пышные отрепья.

Наверное, это смутно чувствовали дети, угрюмые и злые дети, жившие с ним в подземелье, воришки, сквернословы, пьянчуги, бич Панкратова и Панкратовых, срам нашей столицы, но все же дети, нежные дети, хоть никогда не знавшие ни сказок «о снежной королеве», ни сверкания рождественской звезды, но доподлинные мечтатели, чудаки. Был для них Освальд Сигизмундович, в отличие от других «дядей», у которых клянчились «копеечки», сказочным «дедушкой» — поэтому и пустили его. Ведь ход прорыли они. О старике и Панкратовы не знали. От чужих нору ограждали камни, зубы, когти. Как-то залез сюда выкинутый из «Ивановки» налетчик Хлепин. Его и милицейские побаивались. А Чуб, хотя ему едва пошел четырнадцатый год, не сдрейфил: стеклом изрезал морду Хлепина, так что тот, визжа, уполз восвояси. А вот Освальда Сигизмундовича ребята пустили, даже дали мешок: спи.

Было их трое: враг Панкратова длинноногий Журавка, Чуб, тот, что победил Хлепина, и самый младший, ротозей, белесый, как июньская ночь, Кирюша. Откуда они пришли? Чудом каким выжили? Кто их знает?.. Немало таких на улицах русских городов. То в трамвае жалостливой песенкой и злым полыханием зрачков вытянут копейку-другую, то слизнут у зазевавшейся дамочки сверток, то на Смоленском подберут яблоко, то от сердца, то из кармана, то с лотка. Бывали пустые дни. Тогда Кирюша лежал тихонько и придумывал: бумажник на мостовой, гусь, повсюду огни горят, как представляют в кино, и танцы, чтобы не только люди танцевали, но и лошади, фонари, дом с домом. А Чуб щурился и грыз зубами грязный картуз. Чуб ненавидел людей. Разве пожалеют? Зайдешь в трамвай, сейчас же: «Киш! Растут бандиты!.. Перестрелять их надо!..» Как-то слыхал он, барышня на Смоленском жаловалась: «Беспризорные-то хороши — кусаются, чтобы заразить...» Чем заразить, он толком не разобрал, но, улучив минуту,— было это в Прогонном переулке ночью,— куснул пузатую гражданку, шипевшую «Пошшшел!..» Вот он и «заразил» кого-то своей злобой, сиротством, голодом: «Попробуй, поживи, как мы!» Выручал всю шайку Журавка — очень был ловок. Недаром Панкратов его ненавидел. Окорок действительно стянул он, и не только окорок — калоши, платок Поленьки, пять фунтов рафинаду,— все на его совести. Брал он с нахрапу. Как-то проходил мимо молочной на Пречистенском бульваре. Видит, сидит толстяк, ест простоквашу и — червонец: «Получите, барышня». Журавка подлетел: «С вас, гражданин, червонец на беспризорных...» Пока тот опомнился, Журавка уж был далеко — у Арбатских ворот. Любил он кутить, стрелять в тире, курил, пил водку, когда перепадало, хвастался, что ходит к бабам, но, по правде сказать, врал. Хотел пойти, приглядел какое-то лохматое чудовище из «Ивановки», однако струсил: «Вдруг оскандалюсь?..» Очень был тщеславен. Все отдаст, лишь бы похвалили: «чистая работа!» Пел. Всегда веселый. Чуба не понимал: «Чего ты злишься?» Кирюшку он жалел: «Боюсь я за тебя! Девчонка! Схватят, ты и раскиснешь! Или сдохнешь с голоду». За себя Журавка был спокоен. Бахвалился: «Чего тут? И не то видали. Воевать пойду. Какая-нибудь война да будет. Из меня такой Буденный выйдет, что только держись!..»

Вот с кем сожительствовал отставной преподаватель Первой классической гимназии. Здесь он впервые узнал, что такое детство, хотя всю жизнь провел среди детей. Он не пробовал объяснять ребятам, что такое спряжения, и не пугал заспанного Чуба переэкзаменовкой. Как-то получив от иностранного журналиста двугривенный, он купил друзьям ириски. Часто и они его подкармливали — то булкой, то сливами. Говорил с ними Освальд Сигизмундович мало — не знал о чем, все больше улыбался: «Кхе, кхе...» Когда же от молчания коченел язык и обмирало сердце, он начинал вслух спрягать безумные, никаким законам не подчиненные глаголы. Ребята молчали, Крыса, сдуру высунувшая нос,— нет ли чем поживиться? — убегала, расстроенная человеческим голосом. Кирюше слова нравились — звонко и непонятно — «герундии», «императивус». Это было настоящей сказкой. Наверное, старик заколдовывает все, чтобы обратился Панкратов в лягуху, а тумбы в Проточном в красавиц дочерей. На младшей Кирюша обязательно женится. Журавка тоже увлекался: гудит. Он мечтал о барабанах, о свисте пуль — война, бандиты, налет. Даже угрюмый Чуб и тот бормотал: «Дедушка-то наш молится. Дурак он, а добрый». Освальд Сигизмундович, выпрямившись и глядя прямо перед собой, продолжал: «Перфектум». Игра звуков, бесцельная и вдохновенная, мелодия далеких веков в этом смрадном подвале наполняли его сердце сладостью и благоговением. Он был счастлив высоким счастьем поэтов.

Петьку ребята перво-наперво вздули. Но, присмотревшись, обмякли, стали пускать его к себе, даже жаловали. Он был «оттуда». Это им льстило. Журавка давал перебежчику орехи и добродушно поддразнивал: «Что, опять набили? А ты ее, мальчик, зубами!..» Ходил сюда Петька не ради орехов, не ради Журавки, Он полюбил темноту, полную опасностей, и Кирюшу. Здесь можно было выдумывать вовсю. Кирюша верил в «Бубика»: «А какой он? С шерстью?» — «С шерстью и летает».— «Высоко?» — «До неба, а оттуда яблоки скидывает».— «Яблоки?» — «Ну да, яблоки, у него под мышкой яблоки растут».

Как-то Петька попал на «представление» — «дедушка» говорил непонятные слова. От восторга его пронял озноб. Впервые он увидел, что большие могут тоже «выдумывать». Стоит и говорит. Вот бы его мама отшлепала!.. Да нет же, куда тут — разве такого можно отшлепать? Он старый, старее мамы, старее всех,— значит, он самый умный. И ничего такого нет, все «представляет». Петька, не в силах сдержать себя, обнял ноги Освальда Сигизмундовича и начал тоже выкладывать непонятные слова: «табабус», «чундум». Невыразимой радостью преисполнилось тогда сердце старого преподавателя: не было у него ни детей, ни благодарных учеников, никого; впервые вдохнул он в чужую душу восторг и ужас древнего звучания. Он поднял Петьку, торжественно сказал: «Футурум», и поцеловал: «Кхе, кхе, живем...»

В этот вечер, однако, Петьки не было. Забившись в угол, горя и фыркая, как кот, он присутствовал при семейном совете. В этот вечер не было и «герундиев». Внизу, как и наверху, героем являлся розовый окорок. Наверху его оплакивали, внизу его пожирали. После пяти дней, когда не было и хлеба, окорок казался волшебным, как сны Кирюши. Молча пировали, сосредоточенно, боясь обронить кусочек сала. Только Журавка не вытерпел:

— Что-то там теперь делается? Кричат караул!..

Но наверху, как мы знаем, было тихо, слишком тихо. Важно, степенно, с расстановкой изложил Панкратов свой план: закупорить. Ночью банда спит, ночью пуст и глух Проточный. Ход следует завалить снегом, а поверх обдать водой. Мороз нынче, слава богу, крепкий. Сахаров попробовал было возразить:

— Может, лучше сначала в район сходить? Так сказать, на законном основании...

— Нет уж, увольте. «Их» в дело нечего вмешивать. Потом хлопот не оберешься. Аршином все обмерят — воздуху чересчур много. Или же с налогами. Тут уж и удостоверения ваши не помогут. Кто же это зовет волка на свой двор? Дело семейное. Вот вы лучше с Натальей Генриховной посторожите, чтобы не прошел кто мимо.

Наталья Генриховна одобрила. Да, эта преданная жена, любящая мать, плакавшая в свое время над «Оливером Твистом», мечтающая о нежной дочурке, одобрила: закупорить. Сколько их там? Трое? Пять? Восемь? Разное говорили. Все равно. У Натальи Генриховны с ними свои счеты: у Панкратова они выкрали калоши и ветчину, а у нее отняли сына, Петьку. Если их не уничтожить — совсем мальчик отобьется, пропадет, гляди — уйдет с ними. Ответил же он как-то Наталье Генриховне, которая, вспомнив свою молодость, размечталась: «Я тебя к семилетке подготовлю».— «Нет, я уж лучше с Кирюшей в Крым уйду». Жестокость расправы не останавливала ее: все хороши, разжалобишься, а он тебя укусит, нечего слюни пускать. Разве ее кто-нибудь пожалел?.. Она отстояла Петьку от смерти, она отстоит его и от этих разбойников. Правильно: засыпать.

Сахаров больше не протестовал. Он только вежливо уклонился от работы:

— Мне, извиняюсь, на рандеву нужно. Дельце маленькое. А вы уж как-нибудь без меня.

Он ушел. Увидев, что раскрылась дверь, вслед за ним выскочили Петька и кот: видимо, надоело им фыркать в углу. Дурочка Поленька, та позже всех сообразила, в чем дело. Уж Панкратов, перекрестясь, сходил вниз за лопатами, когда она вдруг взвизгнула:

— Ой ты, ведь задохнутся они!..

Панкратов цыкнул:

— Молчи! Узнают они у меня, как это окорок красть...

3. СУМАСШЕДШИЙ КУСОЧЕК, КОМИЧЕСКИЙ КУСОЧЕК

Наискось от абрикосового домика, на углу Проточного и Прогонного переулков, в настоящем и проточном, и прогонном дворе жили люди, если верить шушуканью соседей, подозрительные. Квартира №6 была на плохом счету. Чем провинились ее обитатели? Мылись ли слишком часто? Или читали «Правду»? Или мало якшались с почтенными тузами околотка, хотя бы с тем же Панкратовым? Хозяина Лойтера, занятого правкой безопасных бритв, валили в одну кучу с жильцами. Панкратов уверял, что это не иначе, как «гипиу», другие сбавляли — «комчики». А жулье из «Ивановки» опасливо косилось — «легавые». Диву даешься, откуда все это люди придумывают? Стоит только чихнуть, гляди уж — не то «арап» ты, не то шпион. Проживали в злополучной квартире, кроме Лойтеров: советская барышня по фамилии Евдокимова, Прахов, мелкий журналистик из «Вечерней Москвы», да мой приятель Юзик, который играл на скрипке в киношке,— люди без блеска, без талантов, самые заурядные личности.

Когда я был моложе, мне нравились герои с крупными страстями, с диковинными чувствами. Занимали меня тогда пороки, позы и похождения. А теперь меня не удивляют ни игра воображения, ни сила характера, ни отвага. Я скучаю среди пышных картин Кавказа и среди величавости морских вод. Только серая наша природа, все эти захолустные лесочки, небо скромное, как сирота, и люди скромные, ничем не примечательные, еще способны растрогать мое сердце.

Юзик! Где ты сейчас, глупый горбун? Играешь очередной вальс в «Электре»? Или, кончив работу, смотришь на бледные звезды северной ночи? Я знаю — ты хитришь, Юзик, ты хочешь что-то вычитать на небе, а ведь небо далеко, и жить мы должны здесь, на земле, вот в этом Проточном...

Юзику приходилось судить, утешать и думать, думать за квартиру №6, за Проточный переулок, за всех.

Ведь к нему, именно к нему, а не к Прахову, хоть Прахов писал в газете, прибегала, запыхавшись, гражданка Лойтер:

— Вы слыхали, на сколько нас обложили? Теперь скажите мне — почему вы делали эту революцию?

Юзик задумывался. Он никогда не отвечал сразу.

— Я ее не делал. Я жил тогда в Гомеле, и я играл в ресторане «Конкордия» на скрипке. Но я тоже кричал «ура». Хотя у меня нет настоящих мыслей, а только горб, я тоже кричал. И я смеялся. Я думаю, что все тогда делали революцию. Вы тоже делали революцию, мадам Лойтер. И тот, кто обложил вас налогами, он тоже делал революцию. А почему мы ее делали? Этого я не знаю. Почему делают детей, мадам Лойтер? Наверное, потому, что у людей маленькая голова и большое сердце.

Философия Юзика никому не нравилась: она пахла провинциальным луком и безропотностью старой «черты оседлости». А в Москве люди хотят удачи. Гражданка Лойтер, раздосадованная, кричала:

— Вы говорите глупости, Юзик. Смешно! Когда они здесь поставили сто шестьдесят, вы хотите меля утешить такими разговорами...

Она звала его «Юзик», хоть не был он вовсе ее родственником; так уж пошло — Прахов, Таня Евдокимова, швейцар «Электры», даже мальчишки из Проточного, когда, насмехаясь над горбатым чудаком, они гнусили сочиненную анонимным автором песенку:

У жида Юзика

На заду пузико.

Несет Юзик муку к празднику,

А получит в задницу.

Юзик не обижался на ребят; ласково улыбаясь, он бормотал: «Да, да, сюда и получу, конечно же, сюда...»

Он не был вовсе жалок, этот крохотный урод из анекдотического «Гомель-Гомеля». Горб свой он умел носить величественно, как носили астрологи дурацкий колпак. Хоть и говорил он, что нет у него «настоящих мыслей», он был доподлинным философом Проточного. Он один догадывался, среди выбитых зубов и ленивого копошения щей, что не так уже мелок этот всеми презираемый переулок, что живут в нем люди сухие и темные, как струны скрипки, из которых можно извлечь все вальсы, все слезы, все звуки мира.

Пять лет тому назад он приехал сюда, оставив в далеком Гомеле затравленное детство калеки, который плакал в сторонке, пока его сверстники катали орехи, оставив пустую синагогу,— «Зачем молиться? — говорили старые евреи,— если из улья вынули мед, а из нас радость»,— и тихую, как беспамятство, могилу. Вместо чехарды он получил горб, а вместо материнских ладоней — кладбищенскую крапиву. Он мог бы ожесточиться. Он привез в Проточный старую скрипку, две смены белья и такую нежность, что Прахов, увидев его, обмер, бросил на пол недокуренную папиросу и в сердцах сказал Лойтеру: «Почему его не посадят в сумасшедший дом?»

Так многие думали. Услугами горбатого чудака, однако, никто не гнушался. Забегала Таня:

— Вы, Юзик, кажется, сейчас ничего не делаете? Сходите, миленький, в библиотеку. Вот книги. Возьмите Бухарина «Экономику», что-нибудь Сейфуллиной и еще новенькое, ну, вы там посмотрите — на что больше запись. А то у меня сегодня столько работы.

Юзик играл в «Электре» вечером. Днем он, вправду, ничего не делал, разве что думал, но это не дело, это глупости, за это сажают в сумасшедший дом. Вернувшись из библиотеки, он раскрывал наугад книгу. Прочитав первую же фразу, он задумывался. Поэтому он не мог дочитать до конца ни одной книги. Таня выговаривала ему:

— Вам, Юзик, старье подсунули. Эта третья книга мне ни к чему.

Юзик виновато улыбался:

— Вы, может быть, еще раз прочтете ее, Татьяна Алексеевна? Второй раз гораздо интереснее. У меня есть одна книжонка, я ее читаю каждую ночь. Я не знаю, кто написал это — может быть, Бухарин, Сейфуллина, я ведь не учился в гимназии, а первая страница отодрана. Это совсем не обыкновенная книга. Я читаю ее, и я плачу, и я смеюсь как сумасшедший. И мне хочется сказать человеку, который сочинил эту книгу: «Вы большой умник, вы все видели, вы все понимаете. Я знал умников. У нас в Гомеле был один умник цадик, и он умер. И один умник коммунист, он секретарь Гомельского комитета. Но вы не только умник, вы — святой человек. Видно, что вам плохо живется, как нам здесь в Проточном, но вы не кричите, не ругаетесь, вы себе пишете книгу, такую книгу, что я, глупый Юзик, смеюсь и плачу». Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Вы понимаете, куда он прыгает, и что это за штучка?..

Таня снисходительно морщилась:

— Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...

Что такое «методология», Юзик не знает. Это, вероятно, особый язык, на котором следует говорить с Таней. У Юзика есть что сказать взыскательной соседке. Но как?.. Нет у Юзика для этого подходящих слов. Если Тане не нравится «перл создания», то какие же слова он может придумать? Другие евреи умеют говорить. Старые еще помнят слова пышные, как храм Соломона, слова, которые пахнут гвоздикой и звездами, а молодые, что же, и молодые не молчат, они говорят: «платформа», «директивы». Конечно, у Юзика — скрипка. Может быть, ничего не говорить Тане? Может быть, сыграть ей один сумасшедший кусочек, который Юзик играет, когда на полотне несчастные люди, не горбатые, нет, расписные красавицы, ломают руки, плачут, потому что у них большие чувства, а слов нет, как нет их у Юзика?..

Но Юзик никогда не играл Тане этого «сумасшедшего кусочка». Он играл ей вальс, где столько грусти, сколько надобно девушке, чтобы немного помечтать, он играл и модный фокстрот: пусть смеется.

Таня слушала, Таня смеялась, Она видела карие глаза, добрые глаза преданной собаки. Она видела горб. Она говорила: «Юзик со всеми добрый». Откуда ей было знать, что там за карими глазами, за нелепым горбом? Ведь это только любимый сочинитель Юзика умел возводить презренную жизнь в какой-то старомодный «перл», а Таня не была сочинителем. Была она обыкновенной девушкой, любила диспуты в Политехническом и фокстрот, стихи «Левый марш» и губную помаду поярче. Перенявшая от своего века две-три несложных идеи и комсомольскую кепку, она сохранила в сердце наивный жар ее бабушек, которые «ходили в народ», любя, забывали все, шли на каторгу или затворялись в монастыри, которые целовались. среди милой нашему сердцу черемухи как простушки, а погибали как героини, обыкновенная русская девушка; вот такой была прежде и Наталья Генриховна, хотя не чета дочери барона тульская мещаночка. Душа горбатого фантазера была Тане невдомек.

Юзик засыпал под утро, спал он мало и часто просыпался, вскакивал, бегал по комнате, смешно шлепая калошами. На липе его бывало тогда почти комическое недоумение: все мешалось в голове, плотность сновидений, призрачность дневного света, пропущенного сквозь шторы, и уродливая тень крылатого зверя, отражаемая длинным зеркалом. Иногда он раскрывал футляр и дергал струну скрипки. Скрипка в ответ томительно стонала, и сосед Юзика Прахов яростно стучал в стенку:

— Не сходите с ума, или вас выселят!

Это случалось после того, как Юзик во сне беседовал с Таней. Он говорил ей о своем сердце, о парке Паскевича в Гомеле — поля, большая река и песок,— о том, что из улья нельзя вынуть весь мед, о радости жить рядом с Таней. Пусть она любит другого — у Юзика горб, Юзика не стоит любить, пусть она выйдет замуж за красивого и благородного героя, за одного из тех, что показывают в «Электре». Пусть она будет счастлива. Он ничего не хочет. Он радуется тому, что он ее видел. Этого никто не может отнять даже у смешного урода. Он узнал в жизни не только горе Проточного переулка. Он узнал не только ум двух гомельских умников и чудные речи неизвестного сочинителя. Он узнал Таню.

Он говорил во сне смело, без запинки, не стыдясь слов. Слова эти были высокими и пронзительными: «Перл создания!», «О, моя свежесть!», «Жар вдохновения»... Но Таня не смеялась. Ласково гладила она уродливый нарост, и вот больше не было горба. Вместо него шумели большие крылья. Юзик взлетал. Он летел и плакал от умиления, он летел над Таней, над Проточным, над всеми, кому спится и кому не спится, летел и плакал. А потом он падал, просыпался, всовывал ноги в калоши и бегал из угла в угол.

Так протекали ночи и любовь Юзика.

Даже Прахов, слыхавший часто ночные вскрики скрипки, ни о чем не догадывался. Прахову было недосуг догадываться: он должен ежедневно выгонять полтораста строк для газеты, набрехать то о модах для «Женского вестника», то о светосильной оптике для «Советского фото», то о собаководстве для «Красного охотника», хоть он ровно ничего не понимал ни в линзах, ни в вельветине, ни в ушах сеттеров. Хотел человек жить — ужинать в клубе «Друзей культуры», корректно одеваться, ездить иногда на бега, провожая из театра знакомую, не дрожать при мысли: «А вдруг трамвай пропустим?..» Он хотел даже дарить дамам, гражданкам, товарищам — словом, особам женского пола — большие пунцовые розы, мерцавшие за мутными стеклами цветочных магазинов. Это может показаться неправдоподобным. Однако, ежели существуют в Москве и розы и женщины, то почему бы и не помечтать вот такому, вдоволь легкомысленному юноше о букете, бережно закутанном на морозе, как нежные признания? Но на собаках и на прочем не раскутишься. Далеко за полночь Прахов все корпел над листками. Когда же буквы становились загадочными, вроде клинописи, и он сам переставал распознавать их тайный смысл, он читал ненаписанное: через год Борис Прахов будет первым фельетонистом Москвы, ему будут платить двадцать червонцев за коротенькую статейку, он поедет в Крым, Персию и Париж, в него влюбятся все артистки «Студии»; он, конечно, не отвергнет их нежных чувств, но прежде всего он побежит к ней. К кому же? Она не артистка «Студии». Ее фотографии не выставлены на Петровке, и ей не подносят пунцовых роз. Это обыкновенная советская барышня. Она стучит на машинке: «Настоящим подтверждаем...» Она... Ты слышишь, Юзик?..

Юзик знал о мечтах Прахова. Он не понимал только ветрености Прахова: когда рядом Таня, как может тот вешать на стенку карточки разных актрис и проводить ночи у секретарши «Женского вестника»? Прахов ворчал: «К ней и подступу нет». Что же, пусть подождет, ведь Прахов не Юзик, у него нет горба, Прахов высок и представителен, он может быть хорошим мужем. Юзик не верил в любовь Прахова, такая любовь хороша для актрис, Таня от нее погибнет. Разве можно любить мимоходом — купил папиросы «Наша марка», пошутил с встречной дамочкой: «Ну и глаза у вас, гражданка, что надо — пронзили»,— развернул газету — какая кобыла пришла первой, здесь и кино, и выудить аванс, и кассирше Мане купить поддельный «Ориган» — дура не разберет,— и любовь здесь же — Таня, видите ли, ему понадобилась, Таня, о которой Юзик и во сне не смеет мечтать! Хорошо пишет неизвестный сочинитель, а вот Прахов пописывает, что теперь носят короткие комбинации, потом, что надо поднять производство, потом, что лисиц лучше всего выгоняют из нор шотландские терьеры, и на все это ему наплевать. Нет, Прахов не любит Таню!

Жили соседи мирно, даже приятельствовали. Юзик и Прахова выручал — то сбегает в редакцию, то перепишет набело статейку, то выудит из старой «Нивы» описание охоты на барсуков. Таковы были нравы квартиры. Лойтеры, те только и знали: «Юзик, может быть, вы сходите на рынок за молоком для Осеньки?», «Юзик, дорогой, посидите с Раечкой, я иду в Охотный...» Прахова Юзик жалел — были бы у него деньги, разве стал бы он писать о каких-то терьерах? Он писал бы о своих актрисах и был бы счастлив. Хорошо, когда люди счастливы, когда они смеются, женятся, едят вкусные блюда, говорят комплименты, когда они друг друга любят, когда кругом тебя такая радость, что даже терьеры из «Красного охотника» и те улыбаются. Ах, граждане, граждане, чего недостает нашему Проточному переулку — это чуточку счастья! Если бы Юзик выиграл сто тысяч в лотерею, он отдал бы деньги Прахову. Он знает, чего кому хочется: Лойтерам — квартиру побольше, тесно им здесь; Тане — благородного героя, как в американской картине; Прахову — денег, а Юзику? Юзику хочется, чтобы все у всех было.

Да, деньги Юзик отдал бы Прахову, но не Таню. Здесь-то у них и начинались размолвки.

Прахов жаловался:

— Шут ее знает, как ее заговорить! Баба хоть куда, а лежит без толку.

— Вы очень глупо рассуждаете, товарищ Прахов. Татьяна Алексеевна вовсе не актриса. Вы хотите жить в свое удовольствие, и живите. Но почему вам нужно, чтоб она обязательно плакала? Почувствуйте, что вы ее любите, но не так, как ваших актрис, а чтобы все в душе горело, скажите ей — у вас тогда найдутся замечательные слова,— возьмите ее за руку и пойдите с ней вместе через всю жизнь. Тогда я соглашусь с вами: товарищ Прахов любит Татьяну Алексеевну.

— Вы, Юзик, отстали. Мораль-то у вас дедушкина.

— Этого я не знаю. Я никогда не видел своего дедушки. А от вашей критики мне только смешно. Вы думаете, если была революция, значит, можно обижать одинокую девушку? Пусть я буду самый отсталый, но я скажу вам, что нельзя жить между прочим. Нужно подумать. Здесь не ваши «строчки». Заставить плакать — это каждый может, а вы заставьте ее улыбаться.

— Ах, Юзик, видно, что вы женщин не знаете! «Любовь»... На самом деле все много проще: сначала говорят нежные вещи, потом спят, а потом расплачиваются, как — это не важно: жена — на иждивении, то есть помесячно, не жена — подарочек, ну, колечко какое-нибудь, словом, построчно. У меня нет времени для нежностей, и денег у меня тоже нет. Вот и все. Выиграю на бегах, тогда посмотрим. Вы что думаете — ей без мужчины весело? Так только, фордыбачит...

Здесь Юзик терял философское свое спокойствие... Он начинал смешно топать маленькими ножками, похожими на копытца; трясся, как зловещая поклажа, горб. Голос звучал визгливо — Прахову вспоминались ночные вскрики скрипки.

— Молчать! Вы — пачкун, и вы думаете — все пачкуны? Вы пачкаете бумагу. Вы все пачкаете. При чем тут деньги? Можно купить папиросы. Это я понимаю. Это плохо, но это так. А счастья нельзя купить. Оно не продается, товарищ Прахов. Идите к вашим красивым актрисам и оставьте меня в покое. Мне нужно разучить для новой программы комический кусочек.

Прахов уходил: «Ну и чудак! На что он обиделся?» А Юзик действительно брал скрипку и начинал играть попурри из «Веселой вдовы». Впрочем, выходило это настолько печально, что гражданка Лойтер кричала:

— Юзик, перестаньте! У меня от вашей музыки вся душа выворачивается, а мне нужно выстирать детский костюмчик...

4. «ВОЛЕЮ АДСКОГО ДУХА»

Странно подумать, что сейчас в Москве сугроб на сугробе, носу не высунешь, а в Ялте цветут пунцовые розы, и уж наверное кто-то сейчас умирает, всеми позабытый, на больничной койке, а кто-то смеется, пьет вино, целует женщин. Так было и в тот вечер. Пока Панкратов, поднатужась, заваливал снегом ненавистное ему логово, мирной жизнью жила квартира №6. Гражданка Лойтер оплакивала ботинки Осеньки: «Слыханное ли это дело? Заплатить три червонца, чтоб они через две недели продрались!» Осенька безмятежно спал, он видел во сне больших слонов, тетю Соню и халву. Прахов вяло колол пером лист. Ему заказали сто строк о беспризорных. В который раз перечитывал он: «Беспризорные знают, что...» Что знают беспризорные? И что знает о беспризорных Прахов? Они вытащили у него в трамвае выдвижной карандаш и кашне. Надоело!..

Юзик свободный понедельничный вечер заполнял чтением любимой книжицы. Сегодня сочинитель пугал Юзика. Он говорил о женщине, прекрасной, как Таня: «Она была какою-то ужасной волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в эту страшную пучину». Взволнованно Юзик подбегал к окну. Он как бы искал защиту у сугробов и звезд.

Юзик хорошо понимал страшные слова. Он знал, что «адский дух» навещает и Проточный переулок. Это он заставляет женщин истошно кричать среди ночи. Он вытаскивает из голенищ ножи. Он шуршит проклятыми червонцами. Прошлой осенью молодая швея из квартиры №11 утопилась в Москве-реке. Юзик помнит, как смеялся тогда ее сожитель. Или, может быть, не он смеялся, а вот этот «адский дух»? Где же сейчас он? Кого выслеживает? Белели сугробы, косные, как мысли. Наискосок копошился Панкратов. Юзик, однако, его не видел.

В соседней комнате, не думая ни о каком «адском духе», Таня примеряла новое платье: идет или не идет? Была она очень возбуждена, не могла усидеть на месте, то раскрывала книжку, хотя буквы кружились и метались, то глядела на часики, то подбегала к зеркалу опять с этим: идет или не идет?..— то вслух смеялась и без какой-либо причины — от волнения, то так печально вздыхала, что казалось, предчувствует она не выразимое словами горе. Не мудрено: Таня ждала одного человека, чье посещение должно было многое порешить в ее жизни, человека, в нее влюбленного, хоть и женатого, которому она позволила прийти в столь поздний час. Любила ли его Тани? Трудно ответить на это. Новичок в сердечных делах, она путалась: ну, да, он очень милый... Однако мало ли «милых»? Почему она прогнала Прахова, когда тот мимоходом ее обнял? Как разобраться во всей этой путанице? Правда, он застенчиво улыбнулся, увидев впервые Таню. Говорил он с ней серьезно, не о любовной бестолочи, нет, о книгах, о театре. Он был с ней в кино на «Потемкине». Не приставал. Сказал с видимой взволнованностью: «Не правда ли, очень сильное впечатление, когда кидают в воду?..» У него жена. Значит, это драма. Значит, это подлинные чувства, Нет, не то! Не в «Потемкине», не в жене дело. Но разве знала Таня — в чем?

Вот поднес ей мальчик в матросской шапке билетик: «Тяни». Она закрыла глаза, пробует отшучиваться: «Вытяну счастье»,— а у самой дрожат пальцы, и долго они не могут развернуть бумажку. Таня видит цифры, много цифр. Разве счастье такое? А кругом сослуживцы смеются: «Вы, Евдокимова, петушка выиграли»,— и мальчишка преглупо дует в глиняную свистульку: «Фью, фью...» — «Не хочу петушка!» Но второй раз тянуть нельзя. Таня всхлипывает. Что это? Неужто она задремала? Стыд какой! Сейчас он придет...

Главное — нужно решиться. Без этого нет свободы. Все время об этом думаешь. Нужно полюбить, хоть по заказу, чтобы вовсе не думать о любви — ходить на службу, слушать лекции, читать хорошие книги, чтобы жить правильной мужской жизнью, без этих горячих снов, тревожных просыпаний и пестряди «да?» — «нет?». Все подруги Тани давно перешли через это. Они сходятся и расходятся, как будто танцуют, без надрыва, разве что немного всплакнут или на радостях перепутают листы протоколов. Значит, это не страшно. Вот и на диспутах все говорят об этом просто, как об обеде: организм требует столько-то углеводов, столько-то жиров. А муки любви, а поэзия, а огонь, пожирающий души влюбленных,— все это слова, запоздалые видения иной эпохи, пышные и мертвые, как золото иконостаса. Таня хорошо помнит, что все это — «упадничество». Так выразился один умный лектор и, глядя на аудиторию, на Таню, на сотни Тань, чьи пухленькие губки образовывали одно доверчивое «о», сардонически усмехнулся: «Подобные настроения только заслоняют очередной лозунг...» Он правду говорил. Нужно работать. Нужно жить мозгами. А для этого нужно решиться.

Сейчас он придет. Сядет. Заговорит. Какое у него лицо? Таня вдруг перепугалась: она не могла вспомнить его лица. Глаза, кажется, светлые. И усики. Она перечисляла все приметы, но не видела их. Перед ее глазами вращались общие и сугубо бездушные формы: циферблаты часовых магазинов, прически парикмахерской, куда она ходила стричься, фотографии демонстрации, снятые с балкона: муравейник! «В толпе я б его не узнала...» И снова Таня в изумлении спрашивала себя — почему он? Почему не заведующий конторой Воронин? Почему не Прахов? Почему не все эти свистуны и горлодеры Проточного?

Тогда она уступала мечтам, только что ею же высмеянным. Робко спрашивала она себя: «Может быть, я люблю его?» — и это слово как бы перестраивало орган ее чувств. Душа звучала по-иному. Вместо умных лекций теперь вспоминались стихи: «Грубым дается радость, нежным дается печаль...» Как хорошо это сказано! Вот у Юзика горб. И Таня не хочет радости. Она хочет быть тихой, нежной, затеряться среди жизни, любить пламенно и незаметно, утешать, миловать, если не возвышать, то хоть радовать встречных, как радуют бродягу вздорные васильки среди золота колосьев. Она вовсе не хочет жить «по старинке», как дразнит ее Прахов. С жадностью она читает новые книжки, с готовностью работает и учится. Ей хочется быть «шкрабкой» где-нибудь в глухой деревне на околице России. В жалких избенках, среди снегов и распутиц, безвестные люди строят нашу страну. Об их судьбе мечтает Таня, хоть и любит она поспорить — «Камерный или Мейерхольд»,— потанцевать, побродить по Петровке, где огни, магазины, автомобили, веселая праздничная суматоха. Таня вся с новыми. Но не меняет это звучания чувств, и сейчас она тихо повторяет: «Нежным — печаль...»

Таня нервически вздрогнула: но ведь это смерть, с этим нельзя жить, и тот, кто сказал эти нежные слова, тоже умер! Он умер в унылом «номере», и номерной стер губкой его весеннее имя с доски постояльцев. Таня видела его лицо, примятое, трогательное в своем недоумении, как трава бульваров, на которой играют дети и умирают нищенки. Неужели и Таня должна так же умереть? Она подбежала к окошку. Хлопочет где-то Панкратов. Делят выручку воришки. У соседнего окна трепещет перед «адским духом» Юзик. А Таня видит только снег, хороший, мохнатый снег. От снега ей становится весело, очень весело, как в детстве. Кто выдумал, что нужно жить в Италии, среди пальм и прочего? Вот уж не променяет Таня сугробов Проточного на какие-то пальмы! Сколько здесь радости, свежести — салазки мальчишек, воробьи, румянец, вся гордость сердца: «Ну и стужа!..» Да, это не пальмы, это наша чистая, как сердце Тани, зима, настоящая московская зима!

Ненадолго хватило и веселья. Что же он не приходит? Одиннадцать. Наверное, занят. Теперь все заняты, все спешат: служба, заседания, доклады. Может быть, это и к лучшему? В жизни, заполненной делом, нет времени для глупых фантазий. Фантазировать стыдно. Нужно жить. Но жить труднее, чем фантазировать, и Таня не знает, как жить. Девочкой она все дни просиживала над переводными картинками. Все здесь тускло и смутно, пока не отдерешь осторожно бумажку и не засверкают огромные розы, синие береты, трава. А дальше? Скучно ведь глядеть на береты, надо выпрашивать у мамы пятачок на новые картинки. Вздор! Вздор все — и картинки, и стихи, и мечтания у морозного стекла. Нужно жить, не теряя ни часа. Записаться на курсы социальной психологии. Ходить на собрания культкомиссии. Завести побольше знакомств. Но почему ей уже не хочется жить? И Таня думает: старость. Она подходит к большому зеркалу и против воли улыбается: ну, какая же может быть старость в девятнадцать лет? Не без кокетства она оправляет короткие, в скобку стриженные волосы и снова с легкой досадой вспоминает: «Я ведь для него сшила это платье. Почему он так опаздывает? Может быть, я ему вовсе не нравлюсь? А ведь я...— и Таня недоверчиво осматривает вторую Таню, ту, что в зеркале,— а ведь я могу нравиться...» Перед ней — высокая, узкоплечая девушка с чересчур длинными ногами. Черты лица неправильны, чуть вздернут нос, пожалуй, рот мелок, а глаза большие и, вразрез с черными волосами, светло-синие, на всем какой-то туман, призрачность. Бывают такие дни у нас на севере ранней весной — оттепель, легкий пар, едва окрашенное небо, и не то печаль, не то радость, скорее всего, недоумение, струя холодка робко льется через форточку — со сна говорит природа, и со сна отвечает ей человек. Таня продолжает улыбаться, но теперь эта улыбка растерянная. Она не нравится ему. Не пришел. Тогда раздается звонок.

Дверь открыл Юзик, и Юзик сразу все понял: он хорошо знал обитателей Проточного. Вежливо поздоровавшись, Сахаров пригладил маленькой щеточкой усы и, бочком, по узкому коридору прошел в комнату Тани. Там он церемонно присел на краешек табурета.

— Простите, запоздал. Все дела — ревизия нагрянула, отчеты. А ведь не может человек жить одними сухими идеями. Я не знаю, видели ли вы «Медвежью свадьбу»? — там есть нечто такое...

Махнув неопределенно рукой, Сахаров встал, малость потоптался на месте, поглядел на часы: половина двенадцатого, посмотрел на дверь — кажется, заперта,— и деловито, хозяйственно обнял Танго.

Юзик не вернулся к себе. Ом прошел к Прахову; тот все еще пыхтел над беспризорными.

— Товарищ Прахов, случилось ужасное. Я только сейчас понял, что такое «адский дух»...

Прахов рассердился: и так ничего не клеится, а тут еще этот горбатый Спиноза со своими фантазиями! Он прикрикнул:

— Не сходите с ума!..

— Я все понял, и я не сошел с ума. Вы думаете, что этого духа нет, если нет рогов? Он может быть вовсе не с рогами, а с усиками. Он может не хохотать, а ходить себе тихонечко на службу.

— У меня, Юзик, и без ваших разговоров трещит башка...

— А у меня болит сердце. Он рядом. Вы понимаете, он у Тани. Я его знаю. Он живет у Панкратовых. Это Сахаров. Это самый низкий человек Проточного. Перед праздниками он попросил у меня контрамарку. Я дал. Но мне было противно в тот вечер играть. Я все время фальшивил. Я стыдился своей скрипки: как можно заставлять ее откровенничать перед такой низкой душонкой! И вот этот самый Сахаров сидит у нее...

Прахов болезненно поморщился, скомкал лист бумаги и выругался похабно. Видимо, вправду нравилась ему соседка.

— Кто был прав, Юзик? Что у Сахарова? Монета. Дело ясное. А вы-то как горячились. Что же вы теперь скажете?

— А скажу, товарищ Прахов, что иногда нужно очень много сил. И еще я попрошу вас — пойдемте на улицу. Я не могу оставаться дома. Мы с вами немного погуляем.

— Ночью? В такой мороз? А кто за меня статью напишет? Сто строк о беспризорных...

— Ночью очень хорошо гулять. Я покажу вам беспризорных. Я знаю всех беспризорных Проточного. У вас будет в кармане тысяча строк. Но я вас прошу, товарищ Прахов, уйдемте отсюда скорей...

— Ну, разве что за материалом...

Они вышли. Скрипел снег, сверкал снег, и обжигала щеки студеная ночь.

Люблю я чудаков, гуляющих в зимние ночи по глухим московским переулкам. Нет лучше времени для задушевных бесед и целомудренных признаний. На углах стоят извозчики, стоят всю ночь напролет, поджидая сказочных седоков; спят нежно седеющие лошади, спят так и не пришедшие седоки. У извозчиков ресницы мохнатые от инея и от дремоты, мохнатые, как звезды. Пес полает. И снова все тихо. В подворотне дрыхнет сторож, окунув нос в бараний мех, огромный и страшный, как стрелец на старом лубке. Что, если его окликнуть? Откроет он скрипучую калитку и в промерзшую рукавицу неловко зажмет двугривенный или отрубит голову? Чудаки всё бродят, беседуют, разводят руками. Светятся окна трудолюбивых горемык, а может быть, и разгульников — кто их знает? Сквозь двойные рамы не прольется ни скрип пера, ни звякание стопочек. Переулки двоятся, сгибаются в коленках, упрямо упираются в тупики, сбивают с толку, но чудакам некуда спешить — все равно не высказать всего, чем полна душа в такую ночь. Пусто как! Проскрипит одинокий пешеход; далек его путь с Театральной в Зубово, нос щиплет холод, зацветают, как фиалки, углы барашкового воротника, а в ушах ворох звуков: увертюры, арии, аплодисменты. Тихо-тихо. Влюбленные пристроились в будке. Два облачка возле губ. Чиста на морозе любовь и сурова. Девушка похожа на мохнатого зверя, неуклюжая в ботиках, в шубке, в платке. А войдет она в жарко натопленную комнату, скинет все с себя и, тоненькая, волчком завертится — от радости: «Он сказал мне...» Что сказал — неизвестно. Впрочем, кто не знает, что говорят влюбленные ночью в заснеженных переулках? Чудаки всё бродят: трудно им расстаться с милыми сугробами. Однако не такую прогулку сулила нашим приятелям эта зимняя ночь: умеет она быть и другой — темной, затяжной, немилосердной. Образ Тани их преследовал. Не радовали сугробы. Кто это придумал гулять в этакий холод. Прахов негодующе ежился и ворчал. Где же, наконец, беспризорные? Он ведь вышел только за материалом. Юзик знал хорошо и Журавку и Кирюшу — не раз он проводил их тайком в «Электру». Сейчас он порадует Прахова: «Вот здесь, я покричу — они мигом вылезут...» Но дыра оказалась заваленной снегом, пусто было вокруг, и невыразительно поглядывали темные окна Панкратовых — хозяева спали, наработавшись за день. Юзик взял Прахова под руку:

— Идемте. Я вас прошу, идемте дальше, куда-нибудь из этого Проточного. Может быть, мы их найдем на Смоленском. Когда я проходил вчера, они еще здесь ночевали. Наверное, Панкратов засыпал днем подвал. Он не хочет, чтоб под ним скреблись какие-то беспризорные. А сегодня такой мороз!.. Вы понимаете, товарищ Прахов, это не люди, это действительно какой-то адский дух...

Но Прахов не верил в духов. Беспризорных он не жалел. Ему было просто холодно, досадно, неуютно: у Тани — Сахаров, статья не написана, зря пропал вечер, зря проходят годы. Чтобы выбиться в люди, нужны силы, а силы убывают. Прахову уже тридцать. Его обгоняют мальчишки, неучи, сопляки. Скучно это, как скучна вся жизнь, если нет в ней ни шумных балов, ни ярких огней, ни интриг, ни путешествий, ни цветов, если нечем ее помянуть — только авансы, битки с картошкой да уродливые лифчики секретарши «Женского вестника».

— Ну, Юзик,— марш домой! Духов вы бросьте, или вас посадят в сумасшедший дом. Не такое теперь время. А мораль из всего этого — ты не возьмешь, другой перехватит. Барышню я прозевал. Вот и с беспризорными... Конечно, Панкратов — сволочь. Но таков, друг мой, закон жизни. Он их вывел, как крыс. А нет — они бы его обобрали. У меня они в трамвае кашне стибрили. Это только вы, Юзик, о других хлопочете. Какое вам, например, дело до этой девчонки? Не разводите, пожалуйста, антимоний. Вы знаете, почему у вас благородства хоть отбавляй? Извольте — потому что у вас горб...

Юзик ничего не ответил. Он только закрыл глаза. Прахов решительно повернул домой. Войти в ворота Юзик, однако, не решился. Начал падать легкий, крупный снег и скоро забелил все. Юзик казался, низкий и широкий, не человеком — сугробом, среди других сугробов, обступивших жалкое жилье.

А наверху, уткнувшись в подушку, плакала Таня. Она плакала тихо, плакала всю ночь, и тогда-то она поняла, какой может быть безвыходной зимняя ночь, когда отбивают четверти стенные часы, капает вода в рукомойнике, под снегом скрипит деревянный домишко, и кажется — никогда уже не будет ни света, ни жизни.

5. ДНЕВНИК ТАНИ

В верхнем ящике комода лежала толстая тетрадка. Завела ее Таня давно, когда занималась усиленно французским, и на первой странице стояло: «Je fus, nous fumes. Il vient de donner une nouvelle preuve. Le fauteuil — кресло, salaire — зарплата, l'enseignement — образование». Далее следовали случайные записи: «Прочесть статью Воровского и Романова», «NB — социальные инстинкты у пчел», «Что у Толстого — для нашей школы?», «В красильню — 6.25, Лойтер должна 4 р., на жизнь 8 р. 10 к.», «С какого года профессиональное воспитание?», «Дорогая Шура. Пишу тебе на лекции — скучно. У меня сегодня...», «Служебный 5-16-08», «И ничего не разрешилось весенним ливнем бурных слез...». Дневник Таня начала вести недавно, писала случайно, торопясь, с перерывами. За пять недель размашистым своим почерком она исписала всего-навсего девять страничек.

18 февраля.

Писать стыдно — как будто стоишь голая перед зеркалом. А молчать тоже не могу. Юзику хорошо — у него скрипка. Если б я умела писать стихи! Впрочем, нет, стихи — это чтоб отводить глаза. На самом деле все иначе. И страшнее. Вчера был снова С. Я не хотела. Он нервничал. Разбил пепельницу. Вел себя недостойно. Вид у него был жалкий. Я уступила. А десять минут спустя — я нарочно посмотрела на часы — он уже закуривал преспокойно папиросу и придумывал предлог, чтобы улизнуть. Я сама ему подсказала: «Иди, у тебя, наверно, спешная работа». Он обрадовался, даже руку поцеловал. Боится разговоров. Здесь точка. Мне это не нужно. Остается вопрос — так всегда или только у нас? Если всегда — почему же романы и прочее? Я стала циничной — это как у собак. Страшно подумать, что сейчас во всех домах, во всей Москве то же самое!.. И так же папиросу!.. Я предпочитаю быть исключением, несчастным случаем.

4 марта.

Стараюсь ни о чем не думать. Курсы — с осени. А отпуск я возьму в июле. Уеду к Шуре. Там-то отдохну. Очень устала. Все выходит так бестолково и обидно. Как будто я вещь. Может быть, это и лучше? Когда я была маленькой, я любила играть с детьми Паршиных в домино. Если хотеть выиграть, всегда волнуешься, и это неприятно. А бывало, решишь — «поддавать» кому-нибудь, сжульничаешь — для другого не стыдно, подсмотришь и нарочно кладешь, чтоб у него скорей всех вышло. Вот тогда-то я радовалась. Вывод?.. Чепуха! Мне девятнадцать лет. Семью сейчас заводить глупо. Эпоха требует другого. А если не иметь детей — все равно. Только очень голо — от этого и слезы. Чепуха!

8 марта.

Шагала. Пела. Привычка? Что же, а на душе спокойней. П. пристает, последние дни он стал невыносим. В чем дело? Неужели у меня теперь такой вид, будто я на все согласна, то есть на всех? Какая гадость! А сам П. вовсе не гадкий. Он, пожалуй, лучше С. На словах грубее, но чище. Впрочем, этого нельзя знать до... папироски. Фу, как я опустилась? С. я больше к себе не пущу. Взяла из библиотеки Бабеля: его теперь все читают.

10 марта.

У Бабеля все просто к непонятно — и как любят, и как убивают. Очень страшная книга. А П. говорит, что это «юмористика». Он хоть умный, но легковесный, как оловянная ложка. Все для него ясно. И другие тоже. Ну, в загс. Ну, выпивка. А дальше? Мне очень странно иногда, что я молодая — все кругом рассуждают иначе, проще. Я рядом с ними «тетушка». Вот этот Бабель, наверное, человек пожилой. Говорит он про других спокойно. А как сам живет? Знай его адрес, я пошла бы к нему — спросить. Нет, не пошла бы — стыдно. А поговорить решительно не с кем. Юзик философствует или гримасничает, как будто у него зубы болят. Я ему рассказала о С., а он в ответ: «Я вам примус починю». И за скрипку. Может быть, он и впрямь не в своем уме? Ну, а П., тот все каламбурит. Неужели все люди такие одинокие? Наверное. Вот и вешаются. Ужасно это жестоко придумано — ни смысла, ни радости.

17 марта.

Сегодня у меня знаменательный день. Собственно говоря, ничего не случилось. Я думаю, это от весны. В этом году весна очень ранняя. Странно, что на нас погода может действовать, как на дикарей. Все утро я простояла у Москвы-реки. Шел лед. У меня горело лицо, и я чувствовала, что улыбаюсь. Неловко, и ничего с собой не могла поделать. Мальчишка один подразнил меня: «Вы что это, гражданочка, плачете? Папаша утоп?..» Я рассмеялась, как дура. Река гудела, и сердце тоже. А когда я возвращалась домой — навстречу С. Я спряталась за угол. Не заметил. Вечером пришел П., будто за спичками. Поглядел на меня внимательно: «Вы что ж это, именинница?» — «Весна».— «Весна? А ведь, говоря откровенно, весна — величайшее свинство». И ушел. Мне даже жаль его стало. Неудачник. Из партии его вычистили. Играет в казино. Весь в долгах. Пишет, пишет. И на все падок. Я его видела как-то на Кузнецком у витрины. Зачем ему брошки? А глаза у него были завидущие. Вот так он и на меня смотрит. А мне ничего не нужно — ни брошки, ни любви. Весна!.. Я становлюсь смешной, как Юзик.

18 марта. 2 часа ночи.

Только что ушел С. Я дала себе слово не пускать его, а пустила. Кончать, оказывается, еще труднее, чем начать. Зачем я ему?.. Мало ли таких дур, и к тому же без «настроений»? Говорит — «любовь», а я знаю, что ему нет до меня никакого дела. Умру — все равно. Только так, на четверть часа. Грязь! Я вся в грязи. И выйти из нее уже не сумею. Порву с С., будет П. или еще кто-нибудь. Как скамья на бульваре. Ну, и наплевать! Хочу научиться пить водку...

22 марта.

Позавчера П. угостил меня ликером. Я выпила три рюмки, и на душе сделалось еще мрачней. Но я смеялась. А он стал целовать меня. Я его не прогнала. Мне было безразлично — С. или он. Теперь ясно — я в душе проститутка.

Число не указано.

Если я порву с Сахаровым, я «пойду по рукам». Значит, жить с ним? Но у него жена. Вот этого я не могу попять. Зачем она? Или зачем я? Ведь это подло. Я ее ни разу не видела. С. запретил мне приходить к нему. Он говорит — «урод и ведьма». Думает, что я ревную. А мне только жалко и ее и себя.

26 марта.

Дневник пишут философы или маленькие девочки. А я?.. Я ездила вчера кататься на дутых с П. Я поссорилась навсегда с Юзиком: не хочу нотаций. Все мне противны, и С., и П. «Прощай, юность!»

Больше записей в тетрадке не было.

6. ОТТАИВАЛО

Стаяли тяжелые сугробы. Причмокивала рыжая жижица под делопроизводительскими калошами, под рваными калошами с газеткой внутри, и сам делопроизводитель тоже чмокал: «Во!» — не то от сырости, не то от умиления: Немало других звуков появилось: грубиянили колеса ломовиков, налетая после теста на камни; дворы визжали: искал там татарин латаную «тройку», и взъерошенный скворец тянул судьбу: из раскрытых нетерпеливым сердцем окон сыпались переборы «тальянки», а то и гриппозное чихание. У Натальи Генриховны отбоя не было от местных франтих, спешивших сменить механку или фетр на веселенькую солому. Грязь стояла в Проточном непролазная — утонешь, но к грязи относились снисходительно, пожалуй, любовно, позевывали, почесывались,— люди распускались, как почки: начинался сезон любовных отлучек, уличных мордобоев — «на прохладце»,— форточных наскоков, выпивок на Воробьевых, кошачьего безобразия,— словом, самый что ни на есть весенний сезон.

Показывались люди наружу, и сразу многое становилось ясным. Так, у гражданки Лойтер оказался наработанный живот. Юзику пришлось утешать Лойтера и Библией, и водкой. Выпив две рюмочки, Лойтер охмелел. Он глядел на огромные облака, которые, как перепуганное стадо, неслись по вечернему небу, и жалобно блевал в тазик.