|

|

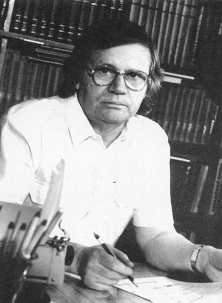

Юрий Григорьевич СЛЕПУХИН

(1926-1998)

Юрий Григорьевич Слепухин (1 августа 1926 г., город Шахты Ростовской области – 6 августа 1998 г., город Всеволожск Ленинградской области) – русский писатель второй половины ХХ века. Член Союза писателей СССР с 1963 г., с 1992 г. – член Союза писателей Санкт-Петербурга. Более 30 лет руководил Литературным объединением (группа прозаиков) Дома учёных в Санкт-Петербурге.

Отец: Слепухин (Кочетков) Григорий Пантелеймонович (1901–1962) – из казачьей военной среды, участник Первой Мировой войны. По профессии агроном, до начала Великой Отечественной войны был Главным агрономом Северного Кавказа. Мать: Слепухина (Кочеткова), урождённая Беденко (1907–1980) – из дворянской украинско-польской семьи. Полностью посвятила себя семье, воспитанию детей.

В связи со служебной деятельностью отца семья часто переезжала, жила в Ростове-на-Дону, Пятигорске, Ставрополе. Во время Великой Отечественной войны, летом 1942 года Ставрополь был оккупирован немецкими войсками, в ноябре 1942 г. семья Кочетковых была угнана на принудительные работы в Германию.

В связи с угоном в Германию Юрий Слепухин не смог завершить среднее образование, в дальнейшем занимался самообразованием, кроме русского, в совершенстве владел английским, испанским языками, свободно читал на латыни, немецком, французском, польском, украинском языках. Был энциклопедически образован. Обладал не только гуманитарными знаниями, но и техническими, прекрасно разбирался во всех видах вооружения, как советского, так и зарубежного, преимущественно времён 2-й Мировой войны.

В Германии находился в лагере для восточных рабочих «Шарнхорст» в г. Эссен. С мая 1944 г. по март 1945 г. батрачил в помещичьей усадьбе барона Гюльхера в дер. Аппельдорн (округ Клеве), на Нижнем Рейне. Освобождённый войсками союзников в начале марта 1945 г. был вывезен англичанами в Бельгию для отправки в СССР. Поскольку близкие родственники (сестра и брат матери, муж сестры – чешский коммунист) были репрессированы и находились в заключении, семья Кочетковых с помощью белых эмигрантов (эмигрантов первой «волны») сбежала из советского лагеря, в дальнейшем вынуждена была изменить фамилию «Кочетковы» на фамилию «Слепухины» (девичью фамилию матери отца).

С 1945 по 1947 гг. Ю. Г. Слепухин жил в Брюсселе, работая служащим в различных небольших конторах. В Бельгии Слепухин стал членом Национально-Трудового Союза (НТС).

В 1947 г. уехал вместе с семьей в Аргентину в качестве «перемещённого лица». 10 лет прожил в Буэнос-Айресе, работая разнорабочим на стройке, автомехаником, монтажником, электриком, дизайнером ювелирных изделий. Активно занимался политической и общественной деятельностью, сотрудничал с эмигрантскими газетами и журналами. Входил в состав руководства Южно-Американского отдела НТС. В 1955 г. вышел из состава НТС.

В 1956 г. подал документы на возвращение на Родину в советское посольство в Буэнос-Айресе. В 1957 году репатриирован из Аргентины в СССР, в г. Воронеж. В 1958 г. переехал в г. Ломоносов Ленинградской области, с 1964 г. жил в г. Всеволожске Ленинградской области.

Ю. Г. Слепухин – автор 10 романов, 3 повестей, многочисленных публицистических статей, очерков.

Свой творческий путь начал ещё в Аргентине. Потребность взяться за перо была вызвана ностальгией. В 1949 году Слепухин начинает писать свой первый роман «Перекрёсток» – воспоминания о довоенной юности. Там же, в Аргентине, вчерне (на испанском языке) написан роман «У черты заката», посвящённый положению художника в современном обществе, собран материал для документальной повести «Джоанна Аларика» – о событиях 1954 года в Гватемале, сделаны первые наброски некоторых сюжетных линий «Южного креста» – романа, во многом автобиографичного.

Вернувшись на родину, Слепухин полностью посвящает себя литературе. Дебютом стал художественно-публицистический очерк «Серебряная республика без позолоты», опубликованный в воронежском журнале «Подъём», затем в Ленинграде журнал «Нева» опубликовал сокращенный вариант «Джоанны Аларики» под заглавием «Расскажи всем».

В 2003 г. по инициативе творческой интеллигенции Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрирован Благотворительный фонд имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги – библиотекам», занимающийся просветительской деятельностью. Одна из программ фонда – издание произведений Юрия Григорьевича Слепухина и изучение его творческого наследия. В 2011 году Фондом завершено издание «Избранного» Ю. Г. Слепухина, начатое в 2005 г., включающее 5 томов его художественных произведений. В 2012 г. вышел сборник статей и материалов «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество». В сборнике, в разделе «Воспоминания» опубликован очерк сестры писателя И. Г. Слепухиной «Воспоминания о брате», в котором подробно описана его биография.

Неординарная судьба позволила Юрию Слепухину накопить богатейший опыт наблюдений за жизнью в условиях различных государственных систем – тоталитарных и демократических. Главной темой его творчества стала нравственная позиция личности перед государством, обществом, отдельным человеком; глубокий анализ исторических процессов. Незаурядный талант писателя проявился в мастерском построении сюжетов, сохранении традиций русского литературного языка, яркости и глубине образов, тонкости в описании отношений героев, непреходящей актуальности и глубине описываемых нравственных проблем. Его книги отличает глубокое знание истории, широчайшая эрудиция, философское осмысление явлений, высокая гражданская позиция.

Творческое наследие Слепухина включает и публицистику – статьи в советской и зарубежной прессе, выступления на радио и телевидении.

Юрий Слепухин похоронен близ Всеволожска на кладбище «Красная Горка».

Его именем названы улица и центральная городская библиотека в г. Всеволожске Ленинградской области, Литературное объединение Дома учёных в Санкт-Петербурге.

(Из проекта "Фонд Юрия Слепухина")

Произведения:

Сборник "Перекрёсток; Частный случай: Избранные произведения" (1988, 510 стр.) (pdf 17 mb) – октябрь 2023

– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

В книгу вошёл известный роман «Перекрёсток», в котором описываются события, происходящие в канун Великой Отечественной войны, а также повесть «Частный случай» – о работе чекистов в наши дни.

(Аннотация издательства)

Содержание:

Перекрёсток. Роман ... 3

Частный случай. Повесть ... 398

Вл. Захаров. Ступить за ограду ... 502

"Да, послезавтра уже июнь, июнь тысяча девятьсот сорок первого года. Война ещё далеко, но её чадное пламя медленно расползается по земному шару, ползёт и ширится подобно кругам от камня, брошенного преступной рукой в сердце Европы. Гибнут люди и корабли в Атлантическом океане, днём и ночью ревут под Тобруком пушки фельдмаршала Роммеля, в пустынях Ливии и Киренаики песок заносит рваное железо мёртвых танков и тысячи могил – тысячи безымянных могил, в которых, не долюбив, не доучившись, не прожив и трети отпущенного человеку срока, лежат парни из Шеффилда и Тосканы, из Бремена и Мельбурна...

Война спущена с цепи, но пока ещё повинуется тому, кто это сделал; армии «Оси» наступают в Северной Африке, наступление в Греции завершено, окончательная ликвидация последних опорных пунктов англичан на Крите – вопрос дней; траурное знамя со свастикой реет над десятью покорёнными столицами. Сейчас, в начале лета сорок первого года, пути и сроки войны определяет Берлин.

Фактически лето уже началось, хотя до солнцестояния ещё целых три недели. Давящая, словно предгрозовая жара изнуряет и днём и ночью. В такую погоду только не хватает сдавать выпускные экзамены!"

(Фрагмент из романа)

Повесть "Частный случай" (1987) (html 1,5 mb; doc-zip 270 kb) – сентябрь 2019

– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

"А тут получается, что судьбу произведения решает чиновник, решает, так сказать, ещё при рождении, произвольно определяя, дозволено ли ему вылупиться из рукописи, обрести жизнь на печатной странице. И добро бы ещё был какой-то ценитель высшего класса, обладающий безупречным вкусом и надёжно застрахованный от ошибок! Мать честная – годами не печатали Платонова, Булгакова, как только не поносили Ахматову, Пастернака… Ну ладно, этих посмертно «простили», издают теперь, гонят тираж за тиражом – пускай хоть в могиле порадуются. Но изжита ли практика перестраховки, когда пуганый дурак, облечённый должностью, имеет право решать, что можно, а что нельзя пропустить к читателю, что советским людям читать разрешено, а чего не дозволено, – с этим разве покончено? Ладно, в конце концов, не в его, кротовских, рассказиках дело, он на свой счёт не заблуждается; строго говоря, будут они напечатаны или не будут – от этого ничего не изменится, он и в самом деле никогда не претендовал на то, чтобы писать серьёзные, проблемные вещи, ставить вопросы большой общественной значимости. Но представим себе, что вот сейчас у кого-то – пусть даже из маститых – лежит на столе рукопись, способная действительно потрясти читателя, сразу изменить всю картину сегодняшней нашей литературы; много ли у такой рукописи шансов стать книгой? Чёрта с два. Чем вещь острее, проблемнее, тем труднее приходится ей в редакции, – это уже закон, общее правило, все об этом знают – и принимают как должное. Естественно: мол, редакторов тоже можно понять, не от них зависит, и тому подобное. Да до каких же пор?"

(Фрагмент)

Роман "Тьма в полдень" (1987, 494 стр.) (pdf 15,7 mb) – июль 2025

– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

Роман ленинградского писателя рассказывает о борьбе советских людей с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Переиздание.

(Аннотация издательства)

Фрагменты из книги:

"– Ша, ша, сейчас я всё объясню. Извините, Танечка, я опять психанул. У вас есть знакомые евреи?

– Евреи? – переспросила Таня ещё более изумлённо. – Н-ну, есть, конечно, вообще. Очень близких, пожалуй, нет. А что?

Попандопуло помолчал, пыхтя сигареткой.

– Танечка, мне страшную вещь сказали, – проговорил он негромко. – Вроде вот-вот приказ должен выйти. Насчёт евреев.

– Не понимаю, Георгий Аристархович...

– Их соберут вроде куда-то везти. Ну, я знаю? – может, в какой-то там лагерь. А на самом деле всех соберут, а после расстреляют...

– Как то есть – расстреляют? – ничего не понимая, повторила она. – За что?

– За то, шё евреи, вот за шё, – сказал Попандопуло.

– Господи, что за ерунда! Кто это вам сказал такую нелепость?

– Кто, кто! Неважно, кто. Капитан Ионеску сказал, ну!

– Типичный шулер. Вы всё ещё с ним встречаетесь? Ох, Георгий Аристархович...

– Ша, Танечка! – Попандопуло поднял ладонь. – За это мы говорить давайте не будем. Приказ уже заготовлен, это точно.

– Но не может же этого быть, поймите, чтобы человека расстреляли просто за то, что родился евреем, а не немцем или не папуасом! Ну бред же самый форменный, Георгий Аристархович!

– Ах, Танечка, шё мы вообще знаем, – пессимистически сказал Попандопуло. – И шё вообще в наше время бред или не бред? Немцы на Днепре – бред? А румынские босяки в данный момент гуляют по Дерибасовской, – это не бред? И потом, я не говорю, шё этих евреев так-таки и расстреляют... Может, и нет. Может, их куда вывезут. Только отсюдова их уберут, Танечка, это точно. Приказ будет расклеен не сегодня завтра. Теперь вот шё...

Он пососал приклеившуюся к нижней губе погасшую сигарету, не отрывая глаз от разложенных по столу квитанций. Только теперь Таня увидела, что это все – копии расписок в приёме вещей на комиссию.

– ...вот шё, Танечка, золотце... У нас тут есть барахло, сданное евреями, поглядите-ка сюда... Беркович, Коцюбинского, двадцать... Может, помните, был такой профессор Беркович, перед самой войной умер... Верно, вдова, а может и сестра, – неудобно было спросить, пожилая такая дама. Потом вот... Аронсон. Бровман... Вы мне скажите: на шё эти люди надеялись – с такими фамилиями?.. Или вот – мадам Меерович! Это же с ума сойти, с такой фамилией не эвакуироваться...

– Как будто так легко было эвакуироваться!

– Я не говорю, шё легко...

– Если человек работал, он ещё мог надеяться получить эвакуационный лист. А пенсионеры или учащиеся...

– Знаю, золотце, знаю... Меерович, Профсоюзный переулок, дом три, – где это может быть, вы не знаете?

– Профсоюзный? Понятия не имею.

– Придётся, золотце, порасспрашивать...

– Вы хотите туда пойти? Зачем?

– Вам, золотце, вам придётся сходить, – сказал Попандопуло. – Вот по этим адресам – тут на каждой квитанции указано. Если, конечно, вы не против; заставлять вас на такое дело я не могу...

– А... для чего, собственно? – помолчав, спросила Таня.

– Отдать деньги, это одно. И потом, нужно им всё-таки намекнуть за этот приказ. А? Вы как считаете?"

* * *

"– Господи, Кирилл Андреевич, почему вы не следите за своим языком? Не обижайтесь, но вы сами просили поправлять вас, в случае чего. Ну кто так говорит: «откушал»? Это, может, при царе Горохе так говорили! «Господа изволили откушать!»

– Да-да, это неправильно, я знаю... Я не обижен, напротив, мне очень приятно, что вы меня поправляете. А это «откушать», – он засмеялся, – это у меня ещё от нянюшки, честное слово!

– От нянюшки? – изумленно переспросила Таня. Ей показалось очень странным, что такой взрослый солидный человек говорит о своей нянюшке.

– Ну да, у нас была старая русская нянюшка, царствие ей небесное, совершенно такая, знаете ли, шмелёвская... Вы Шмелёва читали – «Няня из Москвы»? Впрочем, откуда же. Это очаровательная повесть, написана от лица старой такой московской нянюшки, которая после революции вместе со своими господами попадает в Крым, а потом за границу. Ну, Шмелёв большой был писатель – он ведь до революции ещё начинал. «Человек из ресторана»...

– Вот это мне что-то напоминает, – сказала Таня, – может быть, даже я её и читала. В эмиграции много хороших писателей?

– Да как вам сказать... В сущности, остались только Бунин и Алданов; Мережковский недавно умер...

Войдя в кабинет, Болховитинов стал разглядывать корешки в книжных шкафах. Таня устроилась на диване в своей излюбленной позе, с поджатыми ногами.

– Сегодня очень холодно, – сказал он.

– Вы это уже говорили, – заметила Таня, тут же проникаясь к себе ещё большим отвращением. Ну чем он виноват, этот несчастный свалившийся ей на голову марсианин, за что она всё время его кусает? Шавка, просто шавка. Она незаметно ущипнула себя, очень больно, и спросила с любезной улыбкой: – Этот, что умер, был хороший писатель?

– Мережковский? М-м, как сказать... – Болховитинов повернул кресло к Тане и сел, сцепив пальцы на коленях. – Я не особенно его люблю, он мистик и несколько навязчив в своих идеях... К тому же я их, честно говоря, попросту не понимаю. Нет, это, конечно, не Бунин и даже не Алданов. Алданов, положим, тоже хорош... Почитаешь его, а потом тянет повеситься..."

* * *

"В ночь с двадцать второго на двадцать третье февраля на Осоавиахимовской улице ударом ножа в спину был убит немецкий унтер-офицер. В кармане убитого нашли записку на вырванном из школьной тетрадки листе в косую линейку крупными печатными буквами: «Да здравствует непобедимая Рабоче-Крестьянская Красная Армия! Смерть немецким оккупантам!»

Как только труп был обнаружен, полевая жандармерия оцепила весь квартал. Жильцы дома, возле которого нашли убитого, были выгнаны на улицу и расстреляны тут же на тротуаре; их было девятнадцать человек – трое стариков, из которых один не мог двигаться без посторонней помощи, девять женщин в возрасте от шестнадцати до шестидесяти пяти и семеро детей, младший из которых родился в августе сорок первого года, в тот самый день, когда немецкая разведка впервые появилась на улицах Энска.

Побросав тела казнённых в грузовик, немцы взяли в соседних домах – наугад – десять человек заложников и увезли их с собой. На другой день, после того как истёк срок, установленный комендатурой для добровольной явки убийц унтер-офицера, заложников тоже расстреляли. Приказ военного коменданта с их именами был расклеен по всему городу. А ровно через неделю, на Старом Форштадте, брат одного из расстрелянных среди бела дня зарубил топором шарфюрера войск СС. Так тронулся и покатился под гору, с каждым оборотом увеличиваясь в размерах, кровавый клубок всё учащающихся убийств и всё усиливающихся ответных репрессий. Так начался террор. Словно тень самой смерти нависла над Энском в эти мглистые мартовские дни с их гнилыми оттепелями, пронизывающим сырым ветром и хриплыми тревожными воплями грачей над чёрными сучьями скрипящих на ветру каштанов. Кроме фельджандармов и украинских «хипо» в городе появилась ещё и немецкая военная полиция, одетая в мундиры несколько иного покроя и оттенка. Человека, который зарубил эсэсовца, скоро поймали и повесили."

Страничка создана 15 сентября 2020.

Последнее обновление 12 июля 2025.

|